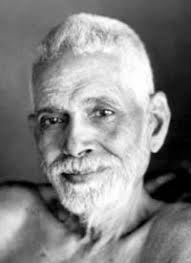

हमने ना जाने कितनी बार सुना होगा अथवा पढ़ा होगा ऋषियों के बारे में मगर क्या हमने कभी यह जाना की ऋषि कैसे बना जाता है, नहीं ना। आईए आज हम एक आम व्यक्ति को ऋषि बनते हुए महसूस करते हैं…

बचपन से ही रमण को लगता था कि ‘अरुनाचला’ में कुछ रहस्यमय है, जिसको समझ पाना ज़रूरी है। जब वह १६ साल का था तो उसे यहाँ एक बुजुर्ग मिलने के लिए आये। रमण के पूछने पर बुजुर्ग ने बताया कि वो अरुनाचला से आये हैं। यह जानकर रमण उनसे बहुत कुछ पूछने के लिए उत्सुक हो गया और अरुनाचला के बारे में बुजुर्ग से कई सवाल पूछे। एक दूसरी घटना ने रमण का ध्यान अरुनाचला की ओर आकर्षित किया और उसकी गहरी आध्यात्मिक भावना को जाग्रत किया। उसने ६३ शिव संतो से सम्बंधित एक धार्मिक पुस्तक पढी। यह उसका पहला धार्मिक सहित्य था। इसको पढ़कर वह बहुत रोमांचित हुआ। पुस्तक में दिए गए पवित्र संतो के उदाहरण उसके हृदय को छू गया। इसने उसके हृदय में त्याग और परमेश्वर के प्रति प्रेम की भावना को जाग्रत कर दिया। रमण को मात्र १७ वर्ष की अवस्था में ही आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ।

एक दिन रमण एकांत में अपने चाचा के घर की पहली मंजिल पर पूर्णतः स्वस्थ अवस्था में बैठा था। अचानक से उसे मृत्यु के भय का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि वह मरने के लिए जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा था, वह समझ नहीं पा रहा था। लेकिन आने वाली मृत्यु से वह बौखलाया नहीं। उसने शांतिपूर्वक सोचा कि क्या करना चाहिए। तब वह स्वयं अपने आप से कहा, “अब मृत्यु आ गयी है!” इसका क्या मतलब है? वह क्या है जो मर रहा है? यह शरीर मर जाता है। वह तत्काल लेट गया। अपने हाथ पैरों को सख्त कर लिया और साँस को रोककर होठों को बंद कर लिया। इस समय उनका जैविक शरीर एक शव के समान था। अब क्या होगा? यह शरीर अब मर चुका है। यह अब जला दिया जायेगा और राख में बदल जायेगा। लेकिन शरीर की मृत्यु के साथ क्या मैं भी मर गया हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? यह शरीर तो शांत और निष्क्रिय है। लेकिन मैं तो अपनी पूर्ण शक्ति और यहाँ तक कि आवाज को भी महसूस कर पा रहा हूँ। मैं इस शरीर से परे एक आत्मा हूँ। शरीर मर जाता है, पर आत्मा को मृत्यु नहीं छू पाती। मैं अमर आत्मा हूँ। कालांतर में रमण ने इस अनुभव को अपने भक्तों को सुनाया और बताया कि यह अनुभव तर्क की प्रक्रिया से परे है। उन्होंने सीधे सच को जाना और मृत्यु का डर सदा के लिए गायब हो गया। इस प्रकार युवा रमण ने बिना किसी साधना के अपने आप को आध्यात्मिकता के शिखर पर पाया। अहंकार स्वयं जागरूकता की बाढ़ में कहीं खो गया। अचानक एक लड़का जो कि रमण या वेंकटरमण के नाम से जाना जाता था, एक साधु और संत में बदल गया। अब वह एक पूर्ण आत्म-ज्ञान के साथ विकसित ज्ञानी भी था।

- परिचय…

रमण का जन्म ३० दिसम्बर, १८७९ को तमिलनाडु के मदुरई के पास ‘तिरुचुली’ नामक गाँव में हुआ था। जन्म के दिन भगवान शिव का प्रसिद्ध पर्व, ‘अद्र दर्शन’ था। जन्म के बाद रमण के माता-पिता ने उसका नाम वेंकटरमण अय्यर रखा था। वे अपने पिता सुन्दरम अय्यर की चार संतानों में से दूसरे थे।

शिक्षा…

जीवन के आरम्भिक वर्षों में वे एक सामान्य बालक के रूप में ही विकसित हुए। उन्हें तिरुचुली के एक प्राइमरी स्कूल में तथा बाद में दिण्डुक्कल के एक स्कूल में शिक्षा के लिए भेजा गया। जब वे बारह वर्ष के थे, तभी इनके पिता का देहावसान हो गया। ऐसी स्थिति में उन्हें परिवार के साथ अपने चाचा सुब्ब अय्यर के साथ मदुरै में रहने आ गए। मदुरै में उन्हें पहले ‘स्काट मीडिल स्कूल’ तथा बाद में ‘अमेरिकन मिशन हाईस्कूल’ में भेजा गया। यद्यपि वह तीव्र बुद्धि एवं तीव्र स्मरण शक्ति से सम्पन्न थे, किन्तु फिर भी अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं थे।

गृह त्याग…

जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, युवा ऋषि का जीवन अचानक बदल गया था। जो वस्तुएँ पहले मूल्यवान थीं, उन्होंने अपना मूल्य खो दिया। अध्ययन, मित्र, रिश्तेदार, परिवार आदि का उनके जीवन में कोई महत्व नहीं रह गया। वह पूरी तरह अपने परिवेश के प्रति उदासीन हो गये। विनय, गैर प्रतिरोधकता और अन्य गुण उनके श्रृंगार बन गये। अकेले बैठते और स्वंय को ध्यान में लीन रखते। वह रोज ‘मीनाक्षी मंदिर’ जाते और हर बार भगवान और संतो की मूर्तियों के सामने खड़े होकर एक उमंग का अनुभव करते। उनकी आँखों से लगातार आँसू बहते रहते। एक नई दृष्टि लगातार उनके साथ थी। १७ वर्ष की अल्पायु में ही रमण का व्यवहार एक योगी के समान था। उनके आध्यात्मिक अनुभव के ६ सप्ताह बाद ही एक घटना ने उनको घर-बार छोड़ने के लिए प्रेरित कर दिया। रमण के अंग्रेज़ी के शिक्षक ने उनकी पढाई की ओर उदासीनता को देखते हुए उन्हें एक अध्याय को तीन बार लिखने के लिए सजा के रूप में दिया। उन्होंने दो बार तो लिखा, लेकिन तीसरी बार इसकी निरर्थकता को जानकर लिखना छोड़ दिया। काग़ज़, किताब एक तरफ़ रख दिए और आँख बंद करके गहरे ध्यान में चले गये। इसके बाद उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्हें पता था की उन्हें कहाँ जाना है। उन्होंने पवित्र अरुनाचला पर्वत की यात्रा प्रारंभ कर दी। उन्होंने घर वालों के लिए एक चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा था, “मैं भगवान की खोज में उनके आदेशानुसार जा रहा हूँ…”।

तिरुवन्नामलाई आगमन…

मदुरई से तिरुवन्नामलाई लगभग ४०० किलोमीटर दूर है। रमण ने यह यात्रा मुख्यता रेल और बाकी पैदल चलकर पूर्ण की। रास्ते में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार भूखा ही सोना पड़ता। पैदल चलने और भोजन न मिलने से वे मूर्छित हो जाते। उन्हें इस अवस्था में देखकर लोग उनकी सहायता करते और खाना देते। लेकिन ये सब कठिनाइयाँ रमण का मनोबल कम न कर सकीं और अंततः वें तिरुवन्नामलाई पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर वें जल्दी से पवित्र अरुनाचलेश्वर मंदिर पहुँचे। इस समय मंदिर बिल्कुल ख़ाली था। वहाँ पर मंदिर के पुजारी भी नहीं थे। रमण सीधे मंदिर के गर्भगृह में चले गये। जैसे ही वें अरुनाचलेश्वर के सामने खड़े हुए, उन्हें अकथनीय आनंद का अनुभव हुआ। यात्रा में हुए सभी कटु-अनुभव भूल गए। मंदिर से बाहर आये और शहर की गलियों में घूमने लगे।bऔपचारिक तौर पर उन्होंने सन्यास नहीं लिया था। जब किसी ने उनसे पूछा कि क्या वह अपना मुंडन कराना चाहते हैं तो उन्होंने अपनी सहमति दे दी। मुंडन करने के बाद वे मंदिर वापस आ गये। पवित्र अरुनाचलेश्वर मंदिर ही तिरुवान्नालाई में उनका पहला घर था।

पाताल लिंगम…

कुछ सप्ताह तक वे मंदिर के हजार खम्बों वाले हॉल में रहे। लेकिन वहाँ कुछ लड़के पत्थर फेंककर उनके ध्यान में विघ्न डालते। तब उन्होंने अपने आप को एक भूमिगत स्थान पर स्थान्तरित कर लिया, जिसे आज पाताल लिंगम के नाम से जाना जाता है। यहाँ उन्होंने कई दिनों तक समाधि और ध्यान में बिताये। समाधि के समय वे गहरी ध्यान अवस्था में चले जाते, जिससे उनको कीड़े और चीटियाँ के काटने का भी अनुभव न होता। अंत में उनको भक्तों द्वारा ‘पाताल लिंगम’ से बाहर निकाला गया। इसके बाद उन्होंने कई स्थान बदले तथा कभी किसी से बात नहीं किया। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मौन का व्रत लिया था, बल्कि उनकी बात करने की इच्छा ही नहीं होती थी। रमण महर्षि की तपस्या और समाधि देखकर उनका यश सब तरफ़ फैलने लगा। कुछ समय उपरांत रमण महर्षि के परिवार वालों को पता लग गया कि वें अरुनाचला में हैं। उनकी माँ ने रमण महर्षि को घर ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे शांत रहे और माँ को कोई जवाब नहीं दिया। माँ के कई दिनों तक प्रयास करने के बाद महर्षि ने एक पृष्ठ पर लिखकर कहा, “सभी मनुष्यों के कार्य उनके प्रारब्ध कर्म से निर्धारित होते हैं। जो नहीं होना है, वह नहीं होगा, भले ही आप उसे करने के लिए अथक परिश्रम कर लें। जो होना है, वह होकर रहेगा, भले ही आप उसे रोकने की कोशिश करते रहें। यह निश्चित है। बुद्धिमत्ता इसी में है कि शांत रहें।” महर्षि का दृढ निश्चय देखकर उनकी माँ निराश और भारी मन से वापस लौट आयी।

शिक्षाएँ…

कुछ समय के पश्चात् महर्षि अरुनाचला पर्वत पर ‘विरुपाक्ष’ नामक गुफ़ा में रहने लगे। यहाँ पर भी भक्तों ने उनसे आध्यत्मिक प्रश्न करना जारी रखा। कुछ प्रश्नों का जवाब वे इशारों से और बाकी का जवाब लिखकर देते थे। यहीं पर वर्ष १९०२ में ‘शिव प्रकासम पिल्लै’ नामक व्यक्ति रमण के पास १४ प्रश्न स्लेट पर लिखकर लाया। इन्हीं १४ प्रश्नों के उत्तर रमण की पहली शिक्षाएँ हैं। इनमें आत्म निरीक्षण की विधि है, जो कि तमिल में नान यार और अंग्रेज़ी में हू ऍम आई के नाम से प्रकाशित की गयी। उस समय के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान् गणपति आचार्य वर्ष १९०७ में महर्षि से मिलने गए और उनसे अपने आध्यत्मिक संदेह पर बात की। गणपति आचार्य ने बताया कि जो कुछ भी आध्यात्मिकता के बारे में पढ़ा जा सकता है, मैंने पढ़ा है, यहाँ तक कि वेदान्त शास्त्रों की भी मुझे पूर्ण समझ है। जप भी मैं अपने हृदय से करता हूँ। लेकिन फिर भी ‘तपस’ क्या है, अब तक समझ नहीं पाया हूँ? यही जानने के लिए आपकी शरण मैं आया हूँ। महर्षि १५ मिनट तक उनकी आँखों में शांत होकर देखते रहे और फिर बोले, “अगर कोई यह देख पाए कि ‘मैं’ के भाव का उद्भव कहाँ से होता है तो उसका मन उसी स्थान पर अवशोषित हो जायेगा, और यही तपस है। अगर कोई देख पाए कि मंत्र बोलते समय मंत्र की ध्वनि कहाँ से पैदा होती है, तो उसका मन उसी स्थान पर अवशोषित हो जायेगा, और यही तपस है।” यह रहस्योद्घाटन जानकर विद्वान् शास्त्री ने उनके सामने आत्म-समर्पण कर दिया और उन्हें भगवान व महर्षि के नाम से संबोधित किया। शास्त्री ने बाद में रमण-गीता लिखी, जिसमें महर्षि की शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। रमण महर्षि के शिष्यों ने उनके लिए एक आश्रम और मंदिर का निर्माण किया, जहाँ पर देश और विदेश से भक्त आकर रहते थे।

माँ की मुक्ति…

कुछ समय बाद रमण की माता भी आश्रम में आकर रहने लगीं। यहाँ पर उन्होंने रसोई का कार्यभार संभाला और आध्यात्मिक जीवन का गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनकी माँ की तबियत ख़राब रहने लगी। रमण अब अपना समय माँ की सेवा-सुसुश्रा में बिताने लगे। एक दिन सुबह के समय वे अपनी माँ के पास बैठे और अपना दाहिना हाथ माँ की छाती के दाहिने हिस्से पर और बाँया हाथ सिर पर रखा और माँ को मुक्ति दी। माँ की समाधि के शीर्ष पर एक शिवलिंग की स्थापना की गयी। आश्रम में दूर-दूर से लोग आने लगे थे और आश्रम का विस्तार काफ़ी बढ़ गया था। नए विभाग जुड़ने लगे, जैसे- वेदों के अध्ययन के लिए स्कूल, गौशाला, प्रकाशन कार्य इत्यादि। एक माता का मंदिर भी बनाया गया, जहाँ नियमित पूजा होती थी। रमण ज्यादातर हॉल में ही बैठते और देखते रहते कि उनके चारों तरफ़ क्या हो रहा है। वह काफ़ी सक्रिय रहते और पत्तों से प्लेट बनाते, अख़बार पढ़ते और पत्रों के द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर लिखते रहते। महर्षि के पास बाहर जाकर उपदेश देने के लिए बहुत निमंत्रण आये, लकिन वें कभी तिरुवन्नामलाई से बाहर नहीं गये। बाद के वर्षों में वें अधिकतर भक्तों के सामने मौन बैठे रहते थे। कभी किसी ने सवाल पूछा तो जवाब दे दिया। उनके सामने बैठने वाले लोगों को विशेष अनुभव होता था। कुछ ने अनुभव किया कि जैसे समय रुक गया है। कुछ ने एक असीम शांति, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, का अनुभव उनकी मुस्कुराती शांत आँखों में देखते हुए किया।

अंत समय…

वर्ष १९४७ में रमण महर्षि की तबियत ख़राब होने लगी और कुछ समय उपरांत उनके बाएं हाथ की कोहनी में एक गाँठ हो गया। आश्रम के चिकित्सकों ने इसे काटकर बाहर निकाला, लेकिन एक महीने में यह फिर से हो गया, क्योंकि महर्षि अरुणाचलम से बाहर नहीं जाते थे, इसलिए चेन्नई से शल्य चिकित्सकों का एक दल आश्रम आया। जब शल्य क्रिया प्रारंभ करने का समय आया, तब चिकित्सकों ने महर्षि रमण को मूर्च्छावस्था में ले जाना चाहा, जिसे करने से उन्होंने मना कर दिया। शल्य चिकित्सक शल्य क्रिया करने में जुट गए, किन्तु उनके सामने एक समस्या खड़ी हो गई। जब गाँठ में स्थित मृत कोशिकाओं को काटते हैं तो दर्द नहीं होता, लेकिन जब जीवित कोशिकाओं को काटते हैं तो दर्द होता है। दर्द होने पर मूर्च्छावस्था में शरीर में हलचल होती है, जिससे चिकित्सकों को ज्ञात हो जाता है कि वहाँ जीवित कोशिका है। किन्तु महर्षि रमण के मुँह से सिसकारी भी नहीं निकल रही थी। अत: डाक्टरों की परेशानी यह थी कि पता कैसे लगे कि कौन-सी कोशिकाएँ मृत हैं और कौन सी जीवित? चिकित्सकों ने अपनी परेशानी महर्षि रमण के सामने रखी तो उन्होंने कहा, “जिस शरीर पर तुम शल्य क्रिया कर रहे हो, वह मैं नहीं हूँ। मैंने अपने आपको शरीर से अलग कर रखा है और वेदना तो शरीर को होती है।” शल्य क्रिया के बाद भी वह गाँठ ठीक नहीं हो पायी। इसके बाद शल्य चिकित्सकों ने महर्षि का हाथ अलग करने का सुझाव दिया, जिसे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, शरीर नश्वर है और इसका एक प्राकृतिक अंत है। इसे पंगु बना देना सही नहीं। महर्षि की आँखों में हमेशा की तरह चमक थी और वह अपने दर्द के प्रति उदासीन थे। उन्होंने अपने भक्तों से मिलना जारी रखा। जो भक्त उनके दुःख से दु:खी थे, उनसे उन्होंने कहा, “मैं यह शरीर नहीं हूँ”। १४ अप्रैल, १९५० की शाम के समय महर्षि ने सभी भक्तों को दर्शन दिए। आश्रम में सभी जानते थे कि अंत समय निकट है। सबने अरुनाचला शिव भजन गाया। महर्षि ने अपने सेवक से कहा, “उन्हें बैठा दे”। उन्होंने थोड़े समय के लिए अपनी चमकदार और अनुग्रहित आँखे खोली। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उनकी आँखों के बाहरी कोनो से आनंद के आंसू निकले। एक गहरी साँस के साथ वे शांत हो गये। उसी क्षण एक धूमकेतु आकाश में दिखाई दिया, जो कि धीरे-धीरे पवित्र पर्वत अरुनाचला के शिखर पर पहुँच कर उसके पीछे गायब हो गया।