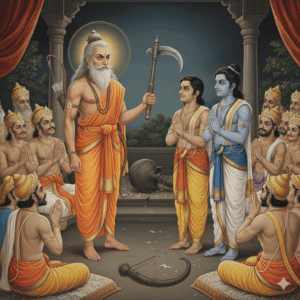

राम लक्ष्मण परशुराम संवाद

यह संवाद तुलसीदास जी के महान ग्रंथ ‘रामचरितमानस’ के बालकाण्ड से लिया गया राम-लक्ष्मण-परशुराम संवाद है। यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण साहित्यिक प्रसंग है।

महाकाव्य संवाद: राम-लक्ष्मण-परशुराम संवाद (तुलसीदास) – विस्तृत अर्थ एवं भावार्थ

चौपाई १

नाथ संभुधनु भंजनिहारा ।

होइहि केउ एक दास तुम्हारा ।।

आयेसु काह कहिअ किन मोही ।

सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही ।।

सेवकु सो जो करै सेवकाई ।

अरिकरनी करि करिअ लराई ।।

सुनहु राम जेहि सिवधनु तोरा ।

सहसबाहु सम सो रिपु मोरा ।।

सो बिलगाउ बिहाइ समाजा ।

न त मारे जैहहिं सब राजा ।।

सुनि मुनिबचन लखन मुसुकाने ।

बोले परसुधरहि अवमाने ।।

बहु धनुही तोरी लरिकाईं ।

कबहुँ न असि रिस कीन्हि गोसाईं ।।

येहि धनु पर ममता केहि हेतू ।

सुनि रिसाइ कह भृगुकुलकेतू ।।

दोहा

रे नृपबालक कालबस बोलत तोहि न सँभार ।

धनुही सम त्रिपुरारिधनु बिदित सकल संसार ।।

नोट – इस काव्यांश में तुलसीदासजी ने उस वाक्य का वर्णन किया है जहाँ श्रीराम के द्वारा शिव धनुष को तोड़ देने पर परशुरामजी क्रोधित हो जाते हैं। परशुरामजी इतने क्रोधित हो जाते हैं कि धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु तक मान लेते हैं। परशुरामजी को इतना अधिक क्रोध करता देख कर अनजाने में ही लक्ष्मणजी उनका उपहास करने लगते हैं। जिस पर परशुरामजी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं।

व्याख्या – श्रीराम जी के द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने के कारण जब परशुरामजी क्रोधित हो जाते हैं तब उन के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो गए तो श्रीराम ने आगे बढ़कर परशुरामजी से कहा कि हे नाथ ! भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आप की क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते ? राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुरामजी बोले – सेवक वह कहलाता है , जो सेवा का कार्य करता है। शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी को कष्ट दे कर उसको खुशी नहीं दे सकते।

हे राम ! मेरी बात सुनो, जिसने भगवान शिवजी के इस धनुष को तोड़ा है, वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। अर्थात जिसने भी भगवान् शिव के धनुष को तोड़ा है, उसकी चाहे हज़ार भुजाएँ हों वह फिर भी मेरा शत्रु है। फिर वो राजसभा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह व्यक्ति खुद–बखुद इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएँगे। परशुरामजी के इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुरामजी का अपमान करते हुए बोले – हे गोसाईं ( संत ) ! बचपन में हमने ऐसे छोटे – छोटे बहुत से धनुष तोड़ डाले थे, किंतु ऐसा क्रोध तो कभी किसी ने नहीं किया, जिस प्रकार आप कर रहे हैं। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है ?

लक्ष्मण की व्यंग्य भरी बातें सुनकर परशुरामजी क्रोधित स्वर में बोले – अरे राजा के पुत्र ! मृत्यु के वश में होने से तुझे यह भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है ? तू सँभल कर नहीं बोल पा रहा है । समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुषों के समान ही दिखाई देता है ?

भावार्थ – इस चौपाई में परशुरामजी के क्रोध को दिखाया गया है। जो अपने आराध्य भगवान् शिव के धनुष के टूटने से अत्यंत दुखी हैं और धनुष को तोड़ने वाले को अपने शत्रु की तरह देख रहे हैं।

चौपाई २

लखन कहा हसि हमरे जाना ।

सुनहु देव सब धनुष समाना ।।

का छति लाभु जून धनु तोरें ।

देखा राम नयन के भोरें ।।

छुअत टूट रघुपतिहु न दोसू ।

मुनि बिनु काज करिअ कत रोसू ।।

बोले चितै परसु की ओरा ।

रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा ।।

बालकु बोलि बधौं नहि तोही ।

केवल मुनि जड़ जानहि मोही ।।

बाल ब्रह्मचारी अति कोही ।

बिस्वबिदित क्षत्रियकुल द्रोही ।।

भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही ।

बिपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही ।।

सहसबाहुभुज छेदनिहारा ।

परसु बिलोकु महीपकुमारा ।।

दोहा

मातु पितहि जनि सोचबस करसि महीसकिसोर ।

गर्भन्ह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर।।

नोट – इस काव्यांश में तुलसीदास वर्णन कर रहे हैं कि जब परशुरामजी को अत्यधिक क्रोध करता देख लक्ष्मण जी उनका और ज्यादा मजाक बनाने लगते हैं जिस कारण परशुरामजी इतने अधिक क्रोधित हो जाते हैं कि वे अपना परिचय अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्ति के रूप में देते हैं और बताते हैं कि वे पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हैं।

व्याख्या – परशुरामजी का शिव धनुष की ओर इतना प्रेम देख कर और उसके टूट जाने पर अत्यधिक क्रोधित होता हुआ देख कर लक्ष्मणजी हँसकर परशुरामजी से बोले कि हे देव ! सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान ही होते हैं ।

लक्ष्मण श्रीराम की ओर देखकर बोले कि इस धनुष के टूटने से क्या लाभ है तथा क्या हानि, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। श्रीराम जी ने तो इसे केवल छुआ था, लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया । फिर इसमें श्रीराम जी का क्या दोष है ? मुनिवर ! आप तो बिना किसी कारण के क्रोध कर रहे हैं ? कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मणजी परशुरामजी के क्रोध को बेमतलब का मान रहे थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उस धनुष के साथ परशुराम जी के क्या भाव जुड़े थे।

लक्ष्मणजी की व्यंग्य भरी बातों को सुनकर परशुरामजी का क्रोध और बढ़ गया और वह अपने फरसे की ओर देखकर बोले कि अरे दुष्ट ! क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है ? मैं केवल बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। अरे मूर्ख ! क्या तू मुझे केवल एक मुनि समझता है ? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ । मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ ।

मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। हे राजकुमार ! मेरे इस फरसे को देख , जिससे मैंने सहस्रबाहु अर्थात हजारों लोगों की भुजाओं को काट डाला था ।

अरे राजा के बालक लक्ष्मण ! तू मुझसे भिड़कर अपने माता – पिता को चिंता में मत डाल अर्थात अपनी मौत को न बुला । मेरा फरसा बहुत भयंकर है । यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है अर्थात मेरे फरसे की गर्जना सुनकर गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परशुरामजी लक्ष्मणजी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें जब क्रोध आता है तो वे किसी बालक को भी मारने से नहीं हिचकिचाते।

भावार्थ – इस चौपाई में परशुरामजी लक्ष्मणजी की व्यंग्य भरी बातों को सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। किन्तु वे लक्ष्मणजी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे जिस कारण वे लक्ष्मणजी को अपने क्रोध का परिचय देते हुए कहते हैं कि उनका फरसा बहुत भयंकर है, जो गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परशुरामजी केवल उस व्यक्ति को सजा देना चाहते थे जिसने उनके आराध्य शिव जी के धनुष को तोड़ा था। वे लक्ष्मणजी को बालक समझ कर केवल अपने क्रोध का परिचय देते हैं।

चौपाई ३

बिहसि लखनु बोले मृदु बानी ।

अहो मुनीसु महाभट मानी ।।

पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारु ।

चहत उड़ावन फूँकि पहारू ।।

इहाँ कुम्हड़बतिआ कोउ नाहीं ।

जे तरजनी देखि मरि जाहीं ।।

देखि कुठारु सरासन बाना ।

मैं कछु कहा सहित अभिमाना ।।

भृगुसुत समुझि जनेउ बिलोकी ।

जो कछु कहहु सहौं रिस रोकी ।।

सुर महिसुर हरिजन अरु गाईं ।

हमरे कुल इन्ह पर न सुराई ।।

बधें पापु अपकीरति हारें ।

मारतहू पा परिअ तुम्हारें ।।

कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा ।

ब्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा ।।

दोहा

जो बिलोकि अनुचित कहेउँ छमहु महामुनि धीर ।

सुनि सरोष भृगुबंसमनि बोले गिरा गंभीर ।।

नोट – इस काव्यांश में परशुराम जी के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी द्वारा अत्यंत कोमल वाणी में हँसकर उनको प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि वे उनको भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर अपने क्रोध को सहन कर रहे हैं। उनका तो एक – एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। उन्होंने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष धारण किया हुआ है। इन वचनों को सुनकर परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं।

व्याख्या – परशुराम जी के क्रोध से भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी बहुत ही अधिक कोमल वाणी में हँसकर उनसे बोले कि हे मुनिवर ! आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार – बार मुझे अपना फरसा दिखाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूँक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, परंतु हे मुनिवर ! यहाँ पर कोई भी सीता फल अर्थात कुम्हड़े के छोटे फल के समान नहीं हैं , जो तर्जनी उँगली को देखते ही मर जाएँ। ( यहाँ लक्षमण जी ने, तर्जनी उँगली को देखते ही मर जाएँ, ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि परशुराम जी ने क्रोध में अपनी तर्जनी उँगली दिखा कर कहा था कि अगर वह व्यक्ति सभा से अलग नहीं हो जाता अर्थात उनके सामने नहीं आ जाता जिसने उनके आराध्य शिव जी का धनुष तोड़ा है तो वे वहाँ सभा में उपस्थित सभी राजाओं का वध कर देंगे )

मुनि जी ! मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष – बाण देखकर ही अभिमानपूर्वक आपसे कुछ कहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि एक क्षत्रिय ही दूसरे क्षत्रिय से अभिमान पूर्वक कुछ कह सकता है। जनेऊ से तो आप एक भृगुवंशी ब्राह्मण जान पड़ते हैं इन्हें देखकर ही , जो कुछ भी आपने कहा उसे सहन कर अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय , इन सभी पर वीरता नहीं दिखाया करते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति अथवा अपयश ( बदनामी ) होता है । इसीलिए आप मारें तो भी, हमें आपके पैर पकड़ने चाहिए। हे महामुनि ! आपका तो एक – एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आपने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष – बाण धारण किया हुआ है।

आपके धनुष बाण और कुठार (फरसे) को देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे मुनिवर ! आप मुझे क्षमा कीजिए। लक्ष्मण के यह व्यंग्य – वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोलने लगे।

भावार्थ – परशुरामजी को अत्यधिक क्रोधित हो कर अपने क्रोधित व्यवहार के बारे में बताते हुए देख कर लक्ष्मणजी इनका और अधिक अपमान करने लगे और उनके बताए तर्कों का खंडन करने लगे। लक्ष्मणजी के ऐसा करने के कारण परशुरामजी और अधिक क्रोधित हो गए।

चौपाई ४

कौसिक सुनहु मंद येहु बालकु ।

कुटिलु कालबस निज कुल घालकु ।।

भानुबंस राकेस कलंकू ।

निपट निरंकुसु अबुधु असंकू ।।

कालकवलु होइहि छन माहीं ।

कहौं पुकारि खोरि मोहि नाहीं ।।

तुम्ह हटकहु जौ चहहु उबारा ।

कहि प्रतापु बलु रोषु हमारा ।।

लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा ।

तुम्हहि अछत को बरनै पारा ।।

अपने मुहु तुम्ह आपनि करनी ।

बार अनेक भाँति बहु बरनी ।।

नहि संतोषु त पुनि कछु कहहू ।

जनि रिस रोकि दुसह दुख सहहू ।।

बीरब्रती तुम्ह धीर अछोभा ।

गारी देत न पावहु सोभा ।।

दोहा

सूर समर करनी करहिं कहि न जनावहिं आपु ।

बिद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथहिं प्रतापु ।।

नोट – इन चौपाइयों में लक्ष्मण जी की व्यंग भरी बातों को सुन कर परशुरामजी विश्वामित्रजी को उन्हें समझाने को कहते है और साथ – ही – साथ यह भी कहते हैं कि अगर लक्ष्मणजी चुप नहीं हुए तो इसके परिणाम का दोष उन्हें न दिया जाए। परन्तु लक्ष्मणजी इसके बावजूद भी परशुरामजी पर व्यंग्य कसते जाते हैं।

व्याख्या – लक्ष्मणजी की व्यंग्य भरी बातों को सुनकर परशुरामजी को और क्रोध आ गया और वह विश्वामित्र से बोले कि हे विश्वामित्र ! यह बालक ( लक्ष्मण ) बहुत कुबुद्धि और कुटिल लगता है। और यह काल (मृत्यु ) के वश में होकर अपने ही कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। यह बालक मूर्ख, उदंण्ड, निडर है और इसे भविष्य का भान तक नहीं है।

अभी यह क्षणभर में काल का ग्रास हो जाएगा अर्थात् मैं क्षणभर में इसे मार डालूँगा। मैं अभी से यह बात कह रहा हूँ , बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो , इसे मेरे प्रताप , बल और क्रोध के बारे में बता कर अधिक बोलने से मना कर दीजिए।

लक्ष्मणजी इतने पर भी नहीं माने और परशुराम को क्रोध दिलाते हुए बोले कि हे मुनिवर ! आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है ? आप तो अपने ही मुँह से अपनी करनी और अपने विषय में अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन कर चुके हैं।

यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ हो, तो कुछ और कह दीजिए। अपने क्रोध को रोककर असह्य दुःख को सहन मत कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभरहित हैं, आपको गाली देना शोभा नहीं देता।

जो शूरवीर होते हैं वे व्यर्थ में अपनी बड़ाई नहीं करते, बल्कि युद्ध भूमि में अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला कायर ही हो सकता है। अर्थात युद्ध में अपने शत्रु को सामने देखकर अपनी झूठी प्रशंसा तो कायर करते हैं।

भावार्थ – लक्ष्मणजी जब परशुरामजी का अपमान किए जा रहे थे तब परशुरामजी ने लक्ष्मणजी को शांत करवाने के लिए विश्वामित्रजी को कहा, क्योंकि परशुरामजी नहीं चाहते थे कि वे क्रोध में कुछ अनर्थ कर दें। किन्तु लक्ष्मणजी परशुराम जी पर व्यंग्य करते जा रहे थे। इस चौपाई से हमें यह भी ज्ञात होता है कि परशुरामजी का क्रोधित व्यवहार सम्पूर्ण संसार में विख्यात था किन्तु लक्ष्मणजी इससे अनजान थे और वे अनजाने में ही परशुरामजी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे।

चौपाई ५

तुम्ह तौ कालु हाँक जनु लावा ।

बार बार मोहि लागि बोलावा ।।

सुनत लखन के बचन कठोरा ।

परसु सुधारि धरेड कर घोरा ।।

अब जनि देइ दोसु मोहि लोगू ।

कटुबादी बालकु बधजोगू ।।

बाल बिलोकि बहुत मैं बाँचा ।

अब येहु मरनिहार भा साँचा ।।

कौसिक कहा छमिअ अपराधू ।

बाल दोष गुन गनहिं न साधू ।।

खर कुठार मैं अकरुन कोही ।

आगे अपराधी गुरुद्रोही ।।

उतर देत छोड़ौं बिनु मारे ।

केवल कौसिक सील तुम्हारे ।।

न त येहि काटि कुठार कठोरे ।

गुरहि उरिन होतेउँ श्रम थोरे ।।

दोहा

गाधिसूनु कह हृदय हसि मुनिहि हरियरे सूझ ।

अयमय खाँड़ न ऊखमय अजहुँ न बूझ अबूझ ।।

नोट – इस चौपाई में तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि जब लक्ष्मणजी परशुरामजी के क्रोध से नहीं डर रहे थे तो परशुरामजी सभी से कहते हैं कि अभी तक वे लक्ष्मणजी को बालक समझ कर माफ कर रहे थे, परन्तु अब वे और सहन नहीं कर सकते। अब कोई उन्हें दोष न दें। परशुरामजी के ऐसे वचन सुनकर विश्वामित्रजी मन ही मन परशुरामजी का अज्ञानियों की तरह व्यवहार देख कर हँसने लगे।

व्याख्या – लक्ष्मणजी परशुरामजी के वचनों को सुनकर उन से बोले कि ऐसा लग रहा है मानो आप तो काल ( यमराज ) को आवाज लगाकर बार-बार मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मणजी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुरामजी का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया और बोले अब मुझे कोई दोष नहीं देना। इतने कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक मारे जाने योग्य है। बालक देखकर इसे मैंने बहुत बचाया, लेकिन लगता है कि अब इसकी मृत्यु निकट आ गई है।

परशुरामजी को क्रोधित होते देखकर विश्वामित्रजी बोले हे मुनिवर ! आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए क्योंकि साधु लोग तो बालकों के गुण और दोष की गिनती नहीं करते हैं। तब परशुरामजी ने क्रोधित होते हुए कहा मैं स्वयं दया रहित और क्रोधी हूँ, उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दे रहा है फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र ! सिर्फ तुम्हारे प्रेम के कारण, नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता।

परशुरामजी के वचन सुनकर विश्वामित्रजी ने मन ही मन में हँसकर सोचा कि मुनि परशुरामजी को हरा–ही–हरा सूझ रहा है अर्थात् चारों ओर विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ रहे हैं कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार हैं, गन्ने के रस नहीं, जो मुँह में लेते ही गल जाएँ अर्थात् राम – लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। परशुरामजी अभी भी इनकी साहस, वीरता व क्षमता से अनभिज्ञ हैं।

भावार्थ – इस चौपाई से हमें पता चलता है कि लक्ष्मणजी निडर स्वभाव के हैं और परशुरामजी जो आज तक सभी क्षत्रियों पर विजयी रहे हैं, वे राम – लक्ष्मण को भी एक साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। जिस कारण विश्वामित्रजी उनकी अज्ञानता पर मन ही मन हँस रहे हैं।

चौपाई ६

कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा ।

को नहि जान बिदित संसारा ।।

माता पितहि उरिन भये नीकें ।

गुररिनु रहा सोचु बड़ जी कें ।।

सो जनु हमरेहि माथें काढ़ा ।

दिन चलि गये ब्याज बड़ बाढ़ा ।।

अब आनिअ ब्यवहरिआ बोली ।

तुरत देउँ मैं थैली खोली ।।

सुनि कटु बचन कुठार सुधारा ।

हाय हाय सब सभा पुकारा ।।

भृगुबर परसु देखाबहु मोही ।

बिप्र बिचारि बचौं नृपद्रोही ।।

मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े ।

द्विजदेवता घरहि के बाढ़े ।।

अनुचित कहि सबु लोगु पुकारे ।

रघुपति सयनहि लखनु नेवारे ।।

दोहा

लखन उतर आहुति सरिस भृगुबरकोपु कृसानु ।

बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघुकुलभानु ।।

नोट – इस चौपाई में तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि जब लक्ष्मणजी किसी भी तरह परशुराम जी के अपमान करने से पीछे नहीं हट रहे थे और परशुरामजी को अत्यधिक क्रोध आ रहा था तब श्रीराम जी ने लक्ष्मण जी के वचनों के विपरीत शांत वचनों से परशुरामजी से लक्ष्मणजी को क्षमा करने की विनती करने लगे।

व्याख्या – परशुरामजी के क्रोध से पूर्ण वचनों को सुन कर लक्ष्मणजी ने परशुरामजी से कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ ! आपके पराक्रम को कौन नहीं जानता। वह सारे संसार में प्रसिद्ध है। आपने अपने माता पिता का ऋण तो चुका ही दिया हैं और अब अपने गुरु का ऋण चुकाने की सोच रहे हैं। जिसका आपके जी पर बड़ा बोझ है। और अब आप ये बात भी मेरे माथे डालना चाहते हैं। बहुत दिन बीत गये। इसीलिए उस ऋण में ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। बेहतर है कि आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए। मैं आपका ऋण चुकाने के लिए तुरंत थैली खोल दूंगा। लक्ष्मण जी के कडुवे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा उठाया और लक्ष्मणजी पर आघात करने को दौड़ पड़े । सारी सभा हाय – हाय पुकारने लगी। इस पर लक्ष्मणजी बोले हे मुनिश्रेष्ठ ! आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। हे क्षत्रिय राजाओं के शत्रु ! मैं आपको ब्राह्मण समझ कर बार – बार बचा रहा हूँ। मुझे लगता है आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता ! आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले – फूले फिर रहे हैं अर्थात् अत्यधिक खुश हो रहे हैं। लक्ष्मणजी के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है, यह अनुचित है, कहकर पुकारने लगे। यह देखकर श्रीराम जी ने लक्ष्मण जी को आँखों के इशारे से रोक दिया।

लक्ष्मणजी के उत्तर परशुरामजी की क्रोधाग्नि में आहुति के सदृश कार्य कर रहे थे। इस क्रोधाग्नि को बढ़ते देख रघुवंशी सूर्य राम , लक्ष्मणजी के वचनों के विपरीत, जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुरामजी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे। लक्ष्मणजी के उत्तरों ने , परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में आहुति का काम किया। जिससे उनका क्रोध अत्यधिक बढ़ गया। जब श्रीराम ने देखा कि परशुरामजी का क्रोध अत्यधिक बढ़ चुका है। अग्नि को शांत करने के लिए जैसे जल की आवश्यकता होती हैं। वैसे ही क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने के लिए मीठे वचनों की आवश्यकता होती हैं। श्रीराम ने भी वही किया। श्रीराम ने अपने मीठे वचनों से परशुरामजी का क्रोध शांत करने का प्रयास किया।

भावार्थ – लक्ष्मणजी के प्रत्येक उत्तर परशुरामजी की क्रोधाग्नि में आहुति के कार्य कर रहे थे। जब श्रीराम जी ने ये सब देखा कि परशुरामजी का क्रोध अत्यधिक बढ़ चुका है। तब अग्नि को शांत करने के लिए जैसे जल की आवश्यकता होती हैं। वैसे ही परशुरामजी की क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने के लिए श्रीराम जी ने मीठे वचनों से परशुरामजी का क्रोध शांत करने का प्रयास किया। भाव यह है कि जितने क्रोधित स्वभाव के लक्ष्मणजी थे उसके बिलकुल विपरीत श्री राम का स्वभाव अत्यंत शांत था।

राम-लक्ष्मण-परशुराम संवाद का साहित्यिक एवं व्याकरणिक सौंदर्य

१. साहित्यिक सौंदर्य :

अ. भाषा और छंद

भाषा: सम्पूर्ण संवाद तुलसीदास द्वारा रचित शुद्ध अवधी भाषा में है, जो संस्कृतनिष्ठ शब्दावली (जैसे- त्रिपुरारिधनु, सहसबाहु, महिदेवन्ह) और लोक-प्रचलित मुहावरों (कालकवलु, रिपु) का सुंदर मिश्रण है।

छंद: मुख्य रूप से चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है (१६-१६ मात्राओं का चरण), जो कथन को एक प्रवाह और लय प्रदान करता है। संवाद का समापन दोहा छंद (१३-११ मात्राओं का चरण) से होता है, जो कथन में गंभीरता और निष्कर्ष जोड़ता है।

ब. रस

वीर रस: इस संवाद में मुख्य रूप से वीर रस का समावेश है, जो परशुराम के क्रोध और लक्ष्मण की चुनौती भरी बातों से प्रकट होता है।

रौद्र रस: परशुराम का क्रोध, उनका फरसा दिखाना, और लक्ष्मण को मारने की धमकी देना रौद्र रस की पुष्टि करता है।

हास्य रस: लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण, विचित्र कथन (बहुत धनुही तोरी लरिकाईं, चहत उड़ावन फूँकि पहारू) हास्य की उत्पत्ति करते हैं, जो इसे वीर-हास्य का रूप देते हैं।

स. गुण और शैली

गुण: प्रमुख रूप से ओज गुण है, जो वीर और रौद्र रस को उभारता है, लेकिन राम के शांत वचन और लक्ष्मण की मृदु बानी में माधुर्य गुण भी मिलता है।

शैली: यह संवादात्मक और व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है।

द. अलंकार

अलंकारों का प्रयोग भाषा में चमत्कार और प्रभाव उत्पन्न करता है:

उपमा:

सहसबाहु सम सो रिपु मोरा (शत्रु की तुलना सहसबाहु से)

धनुही सम त्रिपुरारिधनु (शिवधनुष की तुलना साधारण धनुही से)

लखन उतर आहुति सरिस भृगुबरकोपु कृसानु (लक्ष्मण के उत्तरों को आहुति के समान, परशुराम के क्रोध को अग्नि के समान बताया गया है – यह उपमा और रूपक का मिश्रण है)

रूपक:

भानुबंस राकेस कलंकू (लक्ष्मण को चंद्रमा पर लगे कलंक का रूप देना)

अनुप्रास:

बालकु बोलि बधौं नहि तोही (‘ब’ वर्ण की आवृत्ति)

कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा (‘क’ वर्ण की आवृत्ति)

अतिशयोक्ति:

गर्भन्ह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर (फरसे की भयानकता को अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर कहना)

पुनरुक्ति प्रकाश:

पुनि पुनि (बार-बार शब्द की आवृत्ति)

२. व्याकरणिक सौंदर्य

अ. मुहावरे और लोकोक्तियाँ

तुलसीदास ने लोक-जीवन से जुड़े मुहावरों का सहज प्रयोग किया है, जिससे कथन अधिक मर्मस्पर्शी बन गया है:

फूँकि पहारू उड़ाना: (चौपाई ३) – असंभव कार्य करने का प्रयास करना।

कालकवलु होइहि: (चौपाई ४) – मृत्यु के ग्रास बनना।

हरियरे सूझ: (चौपाई ५) – चारों ओर सफलता ही सफलता देखना (अज्ञानता)।

ब. विशिष्ट शब्दावली

तत्सम शब्द: सेवक, रिपु, धीर, अछोभा, कुलिस, कृसानु (संस्कृत से सीधे आए हुए शब्द)

तद्भव शब्द: केउ, काह, सुनि, धनुही (संस्कृत से परिवर्तित होकर आए हुए शब्द)

स. संज्ञा और विशेषण

संज्ञा के विशेषण रूप: परशुराम के लिए भृगुकुलकेतू (भृगुवंश की ध्वजा), भृगुबंसमनि (भृगुवंश का मणि)। लक्ष्मण के लिए नृपबालक, महीसकिसोर।

व्यंग्यात्मक विशेषण: लक्ष्मण द्वारा परशुराम के लिए महाभट मानी (महान योद्धा मानने वाला) या परशुराम द्वारा लक्ष्मण के लिए मंद येहु बालकु (मंदबुद्धि बालक)।

जय श्री राम