सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,

देखना है ज़ोर कितना बाज़ु-ए-कातिल में है।

करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत,

देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल मैं है।

यों खड़ा मक़्तल में क़ातिल कह रहा है बार-बार

क्या तमन्ना-ए-शहादत भी किसी के दिल में है।

ऐ शहीदे-मुल्को-मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार

अब तेरी हिम्मत का चर्चा ग़ैर की महफिल में है।

वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां,

हम अभी से क्या बतायें क्या हमारे दिल में है।

खींच कर लाई है सब को कत्ल होने की उम्मीद,

आशिक़ों का आज जमघट कूचा-ऐ-क़ातिल में है।

सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,

देखना है ज़ोर कितना बाज़ु-ए-क़ातिल में है।

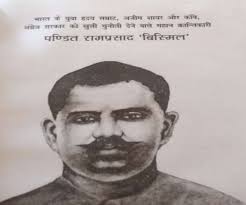

‘सरफ़रोशी की तमन्ना’ और ऐसे ही अनेको अमर गीतों ने हर भारतीय के दिल में जगह बनाई है और साथ ही अंग्रेज़ों से भारत की आज़ादी के लिए ऐसी हवा उड़ी जिसने आंधी बनकर ब्रिटिश शासन के काले और घनगोर बादल को उड़ा दिया। इस महान गीत के रचनाकार थे, राम प्रसाद ‘बिस्मिल’ जी…

क्या आपने कभी रामप्रसाद ‘बिस्मिल’ जी का नाम सुना है? जी जरूर सुना होगा, अपितु भलीभांति जानते भी होंगे। अपने देश में ऐसा कौन होगा जिसने उनसे परिचित ना हो। ब्रिटिश साम्राज्य को दहला देने वाले काकोरी काण्ड को बिस्मिल जी ने ही अंजाम दिया था।

रामप्रसाद ‘बिस्मिल’ जी भारत के महान् स्वतन्त्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषाविद् व साहित्यकार भी थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिये अपने प्राणों की आहुति दे दी। आईए आज हम सभी उनके जन्मोत्सव पर उनकी जीवनी के बारे में जानकर स्वयं को कृतार्थ करें…

ज्येष्ठ शुक्ल ११ संवत् १९५४ अर्थात ११ जून, १८९७ में पंडित मुरलीधर की धर्मपत्नी ने द्वितीय पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का जन्म मैनपुरी में हुआ था। सम्भवत: वहाँ बालक का ननिहाल रहा हो। इस विषय में श्री व्यथित हृदय ने लिखा है, ‘यहाँ यह बात बड़े आश्चर्य की मालूम होती है कि बिस्मिल के दादा और पिता ग्वालियर के निवासी थे। फिर भी उनका जन्म मैनपुरी में क्यों हुआ? हो सकता है कि मैनपुरी में बिस्मिल जी का ननिहाल रहा हो।’ इस पुत्र से पूर्व एक पुत्र की मृत्यु हो जाने से माता-पिता का इसके प्रति चिन्तित रहना स्वाभाविक था। अत: बालक के जीवन की रक्षा के लिए जिसने जो उपाय बताया, वही किया गया। बालक को अनेक प्रकार के गण्डे ताबीज आदि भी लगाये गए। बालक जन्म से ही दुर्बल था। जन्म के एक-दो माह बाद इतना दुर्बल हो गया कि उसके बचने की आशा ही बहुत कम रह गई थी। माता-पिता इससे अत्यन्त चिन्तित हुए। उन्हें लगा कि कहीं यह बच्चा भी पहले बच्चे की तरह ही चल न बसे। इस पर लोगों ने कहा कि सम्भवत: घर में ही कोई बच्चों का रोग प्रवेश कर गया है। इसके लिए उन्होंने उपाय सुझाया। बताया गया कि एक बिल्कुल सफ़ेद खरगोश बालक के चारों ओर घुमाकर छोड़ दिया जाए। यदि बालक को कोई रोग होगा तो खरगोश तुरन्त मर जायेगा। माता-पिता बालक की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, अत: ऐसा ही किया गया। आश्चर्य की बात कि खरगोश तुरन्त मर गया। इसके बाद बच्चे का स्वास्थ्य दिन पर दिन सुधरने लगा। यही बालक आगे चलकर प्रसिद्ध क्रान्तिकारी अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल के नाम से प्रसिद्ध हुआ…

शिक्षा…

सात वर्ष की अवस्था हो जाने पर बालक रामप्रसाद को पिता पंडित मुरलीधर घर पर ही हिन्दी अक्षरों का ज्ञान कराने लगे। उस समय उर्दू का बोलबाला था। अत: घर में हिन्दी शिक्षा के साथ ही बालक को उर्दू पढ़ने के लिए एक मौलवी साहब के पास मकतब में भेजा जाता था। पंडित मुरलीधर पुत्र की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते थे। पढ़ाई के मामले में जरा भी लापरवाही करने पर बालक रामप्रसाद को पिता की मार भी पड़ती रहती थी। हिन्दी अक्षरों का ज्ञान कराते समय एक बार उन्हें बन्दूक के लोहे के गज से इतनी मार पड़ी थी कि गज टेढ़ा हो गया था। अपनी इस मार का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है-

‘बाल्यकाल से पिताजी मेरी शिक्षा का अधिक ध्यान रखते थे और जरा सी भूल करने पर बहुत पीटते थे। मुझे अब भी भली-भांति स्मरण है कि जब मैं नागरी के अक्षर लिखना सीख रहा था तो मुझे ‘उ’ लिखना न आया। मैंने बहुत प्रयत्न किया। पर जब पिताजी कचहरी चले गये तो मैं भी खेलने चला गया। पिताजी ने कचहरी से आकर मुझसे ‘उ’ लिखवाया, मैं न लिख सका। उन्हें मालूम हो गया कि मैं खेलने चला गया था। इस पर उन्होंने मुझे बन्दूक के लोहे के गज से इतना पीटा कि गज टेढ़ा पड़ गया। मैं भागकर दादाजी के पास चला गया, तब बचा।’

इसके बाद बालक रामप्रसाद ने पढ़ाई में कभी असावधानी नहीं की। वह परिश्रम से पढ़ने लगे। वह आठवीं कक्षा तक सदा अपनी कक्षा में प्रथम आते थे, किन्तु कुसंगति में पड़ जाने के कारण उर्दू मिडिल परीक्षा में वह लगातार दो वर्ष अनुत्तीर्ण हो गए। बालक की इस अवनति से घर में सभी को बहत दु:ख हुआ। दो बार एक ही परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर बालक रामप्रसाद का मन उर्दू की पढ़ाई से उठ गया। उन्होंने अंग्रेज़ी पढ़ने की इच्छा व्यक्त की, किन्तु पिता पंडित मुरलीधर अंग्रेज़ी पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। वह रामप्रसाद को किसी व्यवसाय में लगाना चाहते थे। अन्तत: मां के कहने पर उन्हें अंग्रेज़ी पढ़ने भेजा गया। अंग्रेज़ी में आठवीं पास करने के बाद नवीं में ही वह आर्य समाज के सम्पर्क में आये, जिससे उनके जीवन की दशा ही बदल गई।

दादा-दादी की छत्रछाया…

बच्चों को घर में अपने माता-पिता से भी अधिक स्नेह अपने दादा-दादी से होता है। बालक रामप्रसाद भी इसके अपवाद नहीं थे। पिताजी अत्यन्त सख्त अनुशासन वाले व्यक्ति थे। अत: पिताजी के गुस्से से बचने का उपाय रामप्रसाद के लिए अपने दादा श्री नारायण लाल ही थे। दादाजी सीधे-साधे, सरल स्वभाव के प्राणी थे। मुख्य रूप से सिक्के बेचना ही उनका व्यवसाय था। उन्हें अच्छी नस्ल की दुधारू गायें पालने का बड़ा शौक़ था। दूर-दूर से दुधारू गायें ख़रीदकर लाते थे और पोते को खूब दूध पिलाते थे। गायें इतनी सीधी थीं कि बालक रामप्रसाद जब-तब उनका थन मुंह में लेकर दूध पिया करते थे। दादाजी रामप्रसाद के स्वास्थ्य पर सदा ध्यान देते थे। इसके साथ ही दादाजी धार्मिक स्वभाव के पुरुष थे। वे सदा सांयकाल शिव मंदिर में जाकर लगभग दो घंटे तक पूजा-भजन इत्यादि करते थे, जिसका बालक रामप्रसाद पर गहरा प्रभाव पड़ा।

भाई-बहन…

पंडित रामप्रसाद के जन्म से पूर्व ही उनके एक भाई की जन्म के कुछ ही समय बाद मृत्यु हो गई थी। रामप्रसाद के बाद उनके घर में पांच बहनों तथा तीन भाइयों का जन्म हुआ। इनमें से दो भाई तथा दो बहनें कुछ ही समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद परिवार में दो भाई तथा तीन बहनें रहीं। उनके परिवार में एक कुप्रथा थी, जो कन्याओं की हत्या करवाती थी, हो सकता है की ऐसी कुप्रथा विभत्स भारतीय इतिहास के कारण रहा हो, किन्तु यह प्रथा गलत था। उनकी माँ के कारण ही पहली बार इस परिवार में कन्याओं का पालन-पोषण हुआ। माँ की ही प्रेरणा से तीनों पुत्रियों को अपने समाज के अनुसार अच्छी शिक्षा दी गई तथा उनका विवाह भी बड़ी धूम-धाम से किया गया। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के बलिदान के समय उनके छोटे भाई सुशीचंद्र की अवस्था केवल दस वर्ष थी। बाद में उसे तपेदिक हो गई थी, जो चिकित्सा के अभाव में कुछ ही समय बाद दुनिया से चल बसा था। तीन बहनों का विवाह हो गया था, जिनमें से एक की विवाह के बाद मृत्यु हो गई थी। एक अन्य बहन बड़े भाई रामप्रसाद की मृत्यु का दु:ख सहन नहीं कर सकी। उसने विष खाकर आत्महत्या कर ली। केवल एक बहन शास्त्री देवी ही शेष बची। इस करुणकथा का वर्णन श्रीमती शास्त्रीदेवी ने इस प्रकार किया है-

दो बहनें विवाह के बाद मर गयीं। एक छोटी बहन तो जहर खाकर मर गई। भाई को फाँसी का हुक्म हुआ सुनकर उसने जहर खा लिया। उसकी शादी भाई ने एक ज़मींदार के साथ की थी। वह हम से छ: मील की दूरी पर थी कुचेला के मौजे में। छोटा भाई बीमार हो गया तपेदिक हो गई थी। पिताजी अस्पताल में भर्ती कर आये। डाक्टर ने कहा कि दो सौ रुपये दो, हम ठीक कर सकते हैं। पिताजी ने कहा कि मेरे पास रुपये होते तो यहाँ क्यों आता। मुझे तो गवर्नमेंट ने भेंट दिया। लड़का भी गया, पैसा भी गया। अब तो बहुत दिन हो गए। गणेश शंकर विद्यार्थी पन्द्रह रुपये मासिक देते हैं, उनसे गुजर करता हूँ। एक हफ़्ता अस्पताल में रहा, उसे ख़ून के दस्त हुए, चौबीस घंटे में खतम हो गया। दसवां दर्जा पास था। वह भी बोलने में बहुत अच्छा था। लोग कहते थे कि यह भी रामप्रसाद की तरह काम करेगा। अब इस समय मायके के सारे खानदान में मैं ही अकेली अभागिन रह गई हूँ।

माँ…

पंडित रामप्रसाद ‘बिस्मिल’ जी की माँ पूर्णतया ग्रामीण महिला थीं। विवाह के समय उनकी अवस्था केवल ग्यारह वर्ष की थी। ग्यारह वर्ष की नववधू को घरेलू कामों की शिक्षा देने के लिए दादीजी ने अपनी छोटी बहिन को बुला लिया था। सम्भवत: दादीजी अभी तक कुटाई-पिसाई का काम करती रहती थीं, जिससे बहू को काम सिखाने का समय नहीं मिल पाता था। कुछ ही दिनों में उन्होंने घर का सारा काम भोजन बनाना आदि अच्छी तरह से सीख लिया था। रामप्रसाद जब ६ – ७ वर्ष के हो गये तो माताजी ने भी हिन्दी सिखना शुरू किया। उनके मन में पढ़ने की तीव्र इच्छा थी। घर के कामों को निबटाने के बाद वह अपनी किसी शिक्षित पड़ोसिन से लिखना-पढ़ना सीखने लगीं। अपनी तीव्र लगन से वह कुछ ही समय में हिन्दी की पुस्तकें पढ़ना सीख गयीं। अपनी सभी पुत्रियों को भी स्वयं उन्होंने ही हिन्दी अक्षरों का ज्ञान कराया था।

बालक रामप्रसाद की धर्म में भी बेहद रुचि थी, जिसमें उन्हें अपनी माताजी का पूरा सहयोग मिलता था। वह पुत्र को इसके लिए नित्य प्रात: चार बजे उठा देती थीं। इसके साथ ही जब रामप्रसाद की अभिरुचि देशप्रेम की ओर हुई तो माँ उन्हें हथियार ख़रीदने के लिए यदा-कदा पैसे भी देती रहती थीं। वह सच्चे अर्थों में एक देशप्रेमी महिला थीं। बाद में जब रामप्रसाद आर्य समाज के सम्पर्क में आये तो उनके पिताजी ने इसका बहुत अधिक विरोध किया, किन्तु माँ ने उनकी इस भावना का सम्मान किया। आर्य समाज के सिद्धांतों का उन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। पहले वह एक पारम्परिक ब्राह्मण महिला थीं, किन्तु अब उनके विचारों में काफ़ी उदारता आ गई थी।

माताजी एक साहसी महिला तो थीं ही साथ ही महानतम विपत्ति में धैर्य न खोना उनके चरित्र का सबसे बड़ा गुण यह भी था। वह किसी भी विपत्ति में सदा अपने पुत्र का उत्साह बढ़ाती रहती थीं। पुत्र के दु:खी अथवा अधीर होने पर वह अपनी ममतामयी वाणी से सदा उन्हें सांत्वना देती थीं। रामप्रसाद के परिवार में कन्याओं को जन्म लेते ही मार देने की एक क्रूर परम्परा रही थी। इस परम्परा को उनकी माताजी ने ही तोड़ा था। इसके लिए उन्हें अपने परिवार के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। दादा और दादी दोनों कन्याओं को मार देने के पक्ष में थे और बार-बार अपनी पुत्रवधू को कन्याओं को मार देने की प्रेरणा देते थे, किन्तु माताजी ने इसका डटकर विरोध किया और अपनी पुत्रियों के प्राणों की रक्षा की। उन्हीं के कारण इस परिवार में पहली बार कन्याओं का पालन-पोषण तथा विवाह हुआ था। अपनी माँ के व्यक्तित्व का रामप्रसाद बिस्मिल पर गहरा प्रभाव पड़ा। अपने जीवन की सभी सफलताओं का श्रेय उन्होंने अपनी माँ को ही दिया है। माँ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा है, “यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अतिसाधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की, जैसी मेजिनी की उनकी माता ने की थी। माताजी का मेरे लिए सबसे बड़ा उपदेश यही था कि किसी की प्राण न लो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दण्ड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक-दो बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी।”

जन्म दात्री जननी! इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण परिशोध करने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूँ तो भी तुमसे उऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है, वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्हीं को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थीं, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक नत हो जाता है। तुम्हें यदि मुझे प्रताड़ना भी देनी हुई, तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने धृष्टतापूर्वक उत्तर दिया, तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे, वह करो, किन्तु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवनदात्री! तुमने इस शरीर को जन्म देकर पालन-पोषण ही नहीं किया, किन्तु आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम्हीं मेरी सदैव सहायक रहीं। जन्म-जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे।

उद्दण्ड व्यवहार…

रामप्रसाद बिस्मिल अपने बचपन में बहुत शरारती तथा उद्दण्ड स्वभाव के थे। दूसरों के बाग़ों के फल तोड़ने तथा अन्य शरारतें करने में उन्हें बड़ा आनन्द आता था। इस पर उन्हें अपने पिताजी के क्रोध का भी सामना करना पड़ता था। वह बुरी तरह पीटते थे, किन्तु इसका भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक बार किसी के पेड़ से आड़ू तोड़ने पर उन्हें इतनी मार पड़ी थी कि वह दो दिन तक बिस्तर से नहीं उठ सके थे। अपनी आत्मकथा में इस घटना का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है-

‘छोटेपन में मैं बहुत ही उद्दण्ड था। पिताजी के पर्याप्त शासन रखने पर भी बहुत उद्दण्डता करता था। एक बार किसी के बाग़ में जाकर आड़ू के वृक्षों से सब आड़ू तोड़ डाले। माली पीछे दौड़ा, किन्तु उसके हाथ न आया। माली ने सब आड़ू पिताजी के सामने ला रखे। उस दिन पिताजी ने मुझे इतना पीटा कि मैं दो दिन तक उठ न सका। इसी प्रकार खूब पिटता था, किन्तु उद्दण्डता अवश्य करता था। शायद उस बचपन की मार से ही यह शरीर बहुत कठोर तथा सहनशील बन गया था।’

यह एक कटु सत्य है कि अभिभावकों की हर अच्छी-बुरी आदतों का प्रभाव बच्चों पर अवश्य ही पड़ता है। भले ही अबोध बच्चे अपने बड़ों की बुरी आदतों का विरोध नहीं कर पाते; परन्तु इससे उनके अचेतन मन में एक विरोध की भावना घर कर जाती है। कभी-कभी बच्चे स्वयं भी उन बुरी आदतों की ओर आकृष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही जिज्ञासु होता है। इसके साथ ही बच्चे के साथ मार-पीट और कठोर व्यवहार उसे जिद्दी बना देता है। कदाचित् अपने पिता की नशे की आदत तथा कठोर व्यवहार का बालक राम प्रसाद पर भी दुष्प्रभाव पड़े बिना रहीं रह सका। पण्डित मुरलीधर के एक मित्र चटर्जी, जो एक कैमिस्ट थे; उनकी अंग्रेज़ी दवाओं की दुकान थी। चटर्जी महाशय अनेक प्रकार के नशों के आदी थे। एक बार में आधी छटांक चरस पी जाना उनक लिए सामान्य सी बात थी। बाद में उन्हें शराब की भी लत पड़ गई थी। अन्तत: ये नशे उन्हें ले डूबे। उन्हें बीमारी ने जकड़ लिया और वह दुनिया से चल बसे। इन्हीं चटर्जी महाशय से पण्डित मुरलीधर का परिचय धीरे-धीरे प्रगाढ़ प्रेम में परिवर्तित हो गया। फलत: मित्र के सभी दुर्गुण उनमें भी आ गए। मुरलीधर भी चरस पीने लगे, जिससे उनके स्वास्थ्य की भयंकर हानि हुई। उनका सुन्दर बलवान शरीर सूखकर काँटा हो गया। उनके मित्रों तथा घरवालों को इससे बड़ी चिन्ता हुई। सभी ने उन्हें तरह-तरह से समझाया। तब कहीं जाकर बहुत दिनों के बाद उनकी चरस पीने की आदत छूट पाई।

चौदह वर्ष की अवस्था में राम प्रसाद उर्दू की चौथी कक्षा में उत्तीर्ण होकर पाँचवीं कक्षा में पहुँचे। अपनी इस किशोर अवस्था में उनमें अनेक दुर्गुण आ गए। वह घर से पैसों की चोरी करना सीख गए। इन पैसों से वह उपन्यास ख़रीदते। उपन्यास पढ़ना उनका प्रिय शौक़ बन गया। इसके साथ ही श्रृंगारिक साहित्य तथा उर्दू की ग़ज़लों का भी उन्हें चस्का लग गया। वह सिगरेट पीना भी सीख गए। यही नहीं भांग का भी स्वाद लिया जाने लगा। इन्हीं बुरी आदतों के कारण वह उर्दू मिडिल परीक्षा में दो साल अनुत्तीर्ण हो गए। बालक राम प्रसाद बुरी आदतों के दलदल में फँसते चले गए। इससे बच पाना उनके लिए कठिन हो गया। वह जिस पुस्तक विक्रेता से उपन्यास आदि ख़रीदते थे, वह पण्डित मुरलीधर का परिचित था। राम प्रसाद का अध:पतन देखकर उसे दु:ख हुआ। अत: उसने इसकी शिकायत राम प्रसाद के पिता से कर दी। पिता जी सावधान रहने लगे। बालक राम प्रसाद भी सावधान थे। उन्होंने उसकी दुकान से उपन्यास ख़रीदना ही बन्द कर दिया। सम्भवत: भगवान को राम प्रसाद का यह पतन स्वीकार नहीं था। एक बार वह भांग के नशे में डूबे हुए पिताजी के सन्दूक में हाथ साफ़ कर रहे थे। इतने में असावधानी से सन्दूक की कुण्डी ज़ोर से खटक पड़ी। इसे उनकी माताजी ने सुन लिया, और वह रंगे हाथों पकड़े गए। उन्होंने पिताजी के सन्दूक की दूसरी चाबी बनवा ली थी। इस पर उनके अपने सन्दूक में देखा गया। उसमें अनेक उपन्यास, ग़ज़लों की किताबें तथा रुपये भी रखे मिले। सभी पुस्तकें फाड़कर जला दी गईं। इसके बाद उनकी सभी गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। पिताजी ने अपने सन्दूक का ताला ही बदल दिया। राम प्रसाद बुरी आदतों के शिकार हो चुके थे। आदतों का छूटना इतना आसान नहीं था। यद्यपि वह सुधरने का पूरा प्रयत्न करते, किन्तु सिगरेट छोड़ पाना उनके लिए बड़ा कठिन हो गया था। जब भी उन्हें मौका मिलता, वह अपनी माँ के पैसों पर हाथ साफ़ करने से भी नहीं चूकते। परन्तु माँ के पास इतने पैसे नहीं रहते थे कि उनके पहले की तरह सभी शौक़ पूरे हो सकें। अब स्वत: अपनी बुराई का आभास होने लगा कि ऐसा करना अच्छा नहीं था।

बुराइयों पर विजय…

अपनी इन बुरी आदतों के कारण राम प्रसाद मिडिल कक्षा में दो वर्ष अनुत्तीर्ण हो गए। उनकी इच्छा पर उन्हें अंग्रेज़ी स्कूल में प्रवेश दिलवा दिया गया। उनके घर के पास ही एक मन्दिर था। इन्हीं दिनों इस मन्दिर में एक नये पुजारी जी आ गए; जो बड़े ही उदार और चरित्रवान व्यक्ति थे। राम प्रसाद अपने दादा जी के साथ पहले से ही मन्दिर में जाने लगे थे। नये पुजारीजी से भी राम प्रसाद प्रभावित हुए। वह नित्य मन्दिर में आने-जाने लगे। पुजारी जी के सम्पर्क में वह पूजा-पाठ आदि भी सीखने लगे। पुजारी जी पूजा-पाठ के साथ ही उन्हें संयम-सदाचार, ब्रह्मचर्य आदि का भी उपदेश देते थे। इन सबका राम प्रसाद पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह समय का सदुपयोग करने लगे। उनका अधिकतर समय पढ़ने तथा ईश्वर की उपासना में ही बीतने लगा। उन्हें इस कार्य में आनन्द आने लगा। इसके साथ ही वह व्यायाम भी नियमित रूप से करने लगे। उनकी सभी बुरी आदतें छूट गईं, किन्तु सिगरेट छोड़ना कठिन लग रहा था। इस समय वह प्रतिदिन लगभग पचास-साठ सिगरेट पी जाते थे। इस बुराई को न छोड़ पाने का उन्हें दु:ख था। वह समझते थे, सम्भवत: उनकी यह बुरी आदत कभी नहीं छूट पायेगी। उर्दू स्कूल छोड़कर उन्होंने मिशन स्कूल की पाँचवीं कक्षा में नाम लिखा लिया। यहाँ उनका अपने सहपाठी सुशीलचन्द्र सेन से विशेष प्रेम हो गया। अपने इसी सहपाठी के सम्पर्क में आने पर उनकी सिगरेट पीने की आदत भी छूट गई।

नया जीवन…

जिन दिनों राम प्रसाद अपने घर के पास वाले मन्दिर में ईश्वर की आराधना करते थे, तभी उनका परिचय मुंशी इन्द्रजीत से हुआ, जो आर्य समाजी विचारधारा के थे। उनका मन्दिर के पास ही रहने वाले किसी सज्जन के घर आना जाना था। राम प्रसाद की धर्म में अभिरुचि देखकर मुंशी इन्द्रजीत ने उन्हें संध्या उपासना करने का परामर्श दिया। राम प्रसाद ने संध्या विषय में उनसे विस्तार से पूछा। मुंशी जी ने संध्या का महत्व तथा उपासना की विधि उन्हें समझाई। इसके बाद उन्होंने राम प्रसाद को आर्य समाज के सिद्धान्तों के बारे में भी बताया और पढ़ने के लिए सत्यार्थ प्रकाश दिया। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने पर राम प्रसाद के विचार में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। उन्हें वैदिक धर्म को जानने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इससे उनके जीवन में नये विचारों और विश्वासों का जन्म हुआ। उन्हें एक नया जीवन मिला। उन्हें सत्य, संयम, ब्रह्मचर्य का महत्व आदि समझ में आया। उन्होंने अखण्ड ब्रह्मचर्य व्रत का प्रण किया। इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जीवनचर्या ही बदल डाली।

कुमार सभा…

आर्य समाज से प्रभावित युवकों ने आर्य समाज मन्दिर में कुमार सभा की स्थापना की थी। प्रत्येक शुक्रवार को कुमार सभा की एक बैठक होती थी। यह सभा धार्मिक पुस्तकों पर बहस, निबन्ध लेखन, वाद-विवाद आदि का आयोजन करती थी। राम प्रसाद भी इसके सदस्य थे। यहीं से उन्होंने सार्वजनिक रूप में बोलना प्रारम्भ किया। कुमार सभा के सदस्य शहर तथा आस-पास लगने वाले मेलों में आर्य समाज के सिद्धान्तों का प्रचार करते थे तथा बाज़ारों में भी इस विषय में व्याख्यान देते थे। इस प्रकार का प्रचार कार्य मुसलमानों को सहन नहीं हुआ। सम्प्रदायिक वैमनस्य बढ़ने का ख़तरा दिखाई देने लगा। अत: बाज़ारों में व्याख्यान देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। आर्य समाज के बड़े-बड़े नेता लोग कुमार सभा के सदस्यों को अपने संकेतों पर नचाना चाहते थे, परन्तु युवक उनका नियंत्रण स्वीकार करने को किसी प्रकार तैयार न थे। अत: कुमार सभा के लिए आर्य समाज में ताला लगा दिया गया। उन्हें मन्दिर में सभा न करने के लिए बाध्य कर दिया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि उन्होंने मन्दिर में सभा की तो उन्हें पुलिस द्वारा बाहर निकलवा दिया जायेगा। इससे युवकों को बड़ी निराशा हुई, उन्हें ऐसी आशा नहीं थी। फिर भी वे दो-तीन महीनों तक मैदान में ही अपनी साप्ताहिक बैठक करते रहे। सदा ऐसा करना सम्भव नहीं था। अत: कुमार सभा समाप्त हो गई। बुजुर्ग आर्य समाजियों ने अपनी नेतागिरी दिखाने के लिए युवकों की भावनाओं की हत्या कर दी।कुमार सभा के टूट जाने पर भी उसका शहर की जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ चुका था। लखनऊ में सम्पन्न होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन के साथ ही ‘अखिल भारतीय कुमार सभा’ का भी वार्षिक सम्मेलन होने वाला था। राम प्रसाद इसमें भाग लेने के इच्छुक थे। इसमें भाग लेने पर कांग्रेस का अधिवेशन देखने का भी अवसर मिल जाता। उन्होंने अपनी यह इच्छा अपने घर वालों के सामने रखी, किन्तु उनके पिताजी तथा दादाजी इससे सहमत नहीं हुए। दोनों ने इसका प्रबल विरोध किया, केवल उनकी माताजी ने ही उन्हे वहाँ भेजने का समर्थन किया। उन्होंने पुत्र को वहाँ जाने के लिए खर्चा भी दिया, जिसके कारण उन्हें पति की डाँट-फटकार का भी सामना करना पड़ा। राम प्रसाद लखनऊ गए तथा अखिल भारतीय कुमार सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में लाहौर तथा शाहजहाँपुर की कुमार सभाओं को ही सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त हुए। देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने इस समाचार को प्रकाशित किया था।

अस्त्र-शस्त्रों से लगाव…

पण्डित राम प्रसाद बिस्मिल जिन दिनों मिशन स्कूल में विद्यार्थी थे, तथा कुमार सभा की बैठकों में भाग लेते थे, उन्हीं दिनों मिशन स्कूल के एक अन्य विद्यार्थी से उनका परिचय हुआ। वह विद्यार्थी भी कुमार सभा की बैठकों में आता था। राम प्रसाद बिस्मिल के भाषणों का उस पर प्रभाव पड़ा। दोनों का परिचय धीरे-धीरे गहरी मित्रता में बदल गया। वह भी राम प्रसाद बिस्मिल के पड़ोस में ही रहता था और पास के ही किसी गाँव का रहने वाला था। वह जिस गाँव का रहने वाला था, उस गाँव में प्रत्येक घर में बिना लाइसेन्स के हथियार रहते थे। इसी प्रकार के बन्दूक़, तमंचे आदि गाँव में ही बनते थे। सभी हथियार टोपीदार होते थे। इस मित्र के पास भी गाँव में ही बना एक नाली का एक छोटा-सा पिस्तौल था, जिसे वह अपने पास ही रखता था। उसने वह पिस्तौल, राम प्रसाद बिस्मिल को रखने के लिए दे दिया। राम प्रसाद बिस्मिल के मन में भी हथियार रखने की तीव्र इच्छा थी। उनके पिता पण्डित मुरलीधर की कई लोगों से शत्रुता थी, जिसके कारण उनके शत्रुओं ने उन पर कई बार लाठियों से प्रहार किया था। किशोर राम प्रसाद इसका बदला लेना चाहते थे। इस पिस्तौल के मिल जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे चलाकर देखा, किन्तु वह किसी काम का भी न था। अत: उन्होंने उसे यों ही धर के किसी कोने में फेंक दिया। इस मित्र से राम प्रसाद बिस्मिल का प्रेम अत्यन्त बढ़ गया। दोनों साथ-साथ उठते-बैठते और खाना खाते। शाम को राम प्रसाद अपने घर से खाना लेकर उसी के पास पहुँच जाते। एक दिन उस मित्र के पिताजी गाँव से उससे मिलने आए। उन्हें इन दोनों की इतनी गहरी मित्रता पसन्द नहीं आई। उन्होंने राम प्रसाद को वहाँ न आने की चेतावनी दी और कहा कि यदि वह न माने तो उनको गाँव से गुण्डे बुलवाकर बुरी तरह पिटवा दिया जायेगा। फलत: इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल ने उस मित्र के पास जाना छोड़ दिया, परन्तु वह उनके घर बराबर आता रहा।

हथियार ख़रीदने की उनकी इच्छा दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही गई। वह हथियार ख़रीदने के लिए निरन्तर प्रयत्न करते रहे, किन्तु कोई सफलता नहीं मिली। इसी बीच उन्हें अपनी बहिन के विवाह पर ग्वालियर जाने का अवसर मिला। उन्होंने सुना था कि ग्वालियर राज्य में हथियार सरलता से मिल जाते हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी माँ से पैसे माँगे। माँ ने उन्हें लगभग १२५ रुपये दिए। राम प्रसाद बिस्मिल हथियारों की खोज में चल दिए। वह इस अवसर को हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे। हथियारों की खोज में वह कई जगहों पर घूमे। टोपी वाले पिस्तौल तथा बन्दूक़ें तो बहुत मिल जाती थी, किन्तु कारतूसी हथियार नहीं दिखाई देते थे। वस्तुत: उन्हें हथियारों की पहचान भी नहीं थी। अन्त में उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, जिसने उन्हें असली रिवाल्वर देने का वायदा किया। राम प्रसाद बिस्मिल उस व्यक्ति के साथ गये। उसने उन्हें पाँच गोलियों वाला रिवाल्वर दिया और उसकी क़ीमत ७५ रुपये लगाई। राम प्रसाद बिस्मिल ने यह रिवाल्वर ख़रीद लिया। इससे वह बड़े प्रसन्न थे। यह रिवाल्वर भी टोपी से चलता था। इसमें बारूद भरी जाती थी। उस व्यक्ति ने रिवाल्वर के साथ थोड़ी-सी बारूद और कुछ टोपियाँ भी दी थीं। रिवाल्वर लेकर राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहाँपुर आए। रिवाल्वर कितने काम का है, यह देखने के लिए उन्होंने उसका परीक्षण करना चाहा। बारूद उत्तम श्रेणी की नहीं थी। पहली बार उसमें बारूद भरकर उन्होंने फ़ायर किया, किन्तु गोली केवल १५-२० गज की दूरी पर ही गिरी। उन्हें इससे बड़ी निराशा हुई। स्पष्ट था कि वह ठग लिये गए थे। ग्वालियर से लौटने पर माताजी ने पूछा, ‘क्या लाये हो?’ तो राम प्रसाद बिस्मिल को अपनी असफलता से सब बताने का साहस नहीं हुआ, अत: उन्होंने बात टाल दी और शेष पैसे माँ को लौटा दिए।

विदेशी राज्य के विरुद्ध प्रतिज्ञा…

लाहौर षड़यंत्र के मामले में वर्ष १९१५ में प्रसिद्ध क्रान्तिकारी भाई परमानंद को फाँसी सुना दी गई रामप्रसाद बिस्मिल भाई परमानंद के विचारों से प्रभावित थे और उनके हृदय में इस महान् देशभक्त के लिए अपार श्रद्धा थी। इस फैसले का समाचार पढ़कर बिस्मिल का देशानुराग जाग पड़ा। उन्होंने उसी समय अंग्रेज़ों के अत्याचारों को मिटाने तथा मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सतत प्रयत्न करने की प्रतिज्ञा ली। यद्यपि भाई परमानंद की फाँसी की सज़ा को बाद में महामना मदनमोहन मालवीय तथा देशबंधु एण्ड्र्यूज के प्रयत्नों से आजन्म कारावास में बदल दिया गया, किन्तु रामप्रसाद बिस्मिल जीवन पर्यन्त अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। इस प्रतिज्ञा के बाद उनका एक नया जीवन प्रारम्भ हुआ। पहले वह एक सामान्य मध्यमवर्गीय परिवार के पुत्र थे, इसके बाद वह आर्यसमाज से प्रभावित हुए और एक सच्चे सात्त्विक आर्यसमाजी बने तथा इस प्रतिज्ञा के बाद उनका जीवन मातृभूमि के लिए समर्पित हो गया। यह उनके हृदय में देश प्रेम के बीज का प्रथम अंकुरण था।

क्रांतिकारियों से संपर्क…

लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए जाने पर रामप्रसाद बिस्मिल कुछ क्रांतिकारी विचारों वाले युवकों के सम्पर्क में आए। इन युवकों का मत था कि देश की तत्कालीन दुर्दशा के एकमात्र कारण अंग्रेज़ ही थे। रामप्रसाद भी इन विचारों से प्रभावित हुए। अत: देश की स्वतंत्रता के लिए उनके मन कुछ विशेष काम करने का विचार आया। यहीं उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि क्रांतिकारियों की एक गुप्त समिति भी है। इस समिति के मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी मार्ग से देश की स्वतंत्रता प्राप्त करना था। वह सब ज्ञात होने पर बिस्मिल के मन में भी इस समिति का सदस्य बनने की तीव्र इच्छा हुई। वह समिति के कार्यों में सहयोग देने लगे। अपने एक मित्र के माध्यम से इसके सदस्य बन गए और थोड़े ही समय में वह समिति की कार्यकारिणी के सदस्य बना लिये गए। इस समिति के सदस्य बनने के बाद बिस्मिल फिर अपने घर शाहजहाँपुर आ गए। समिति के पास आय का कोई स्रोत न होने से धन की बहुत कमी थी। अत: इसके लिए कुछ धन संग्रह करने के लिए उनके मन में एक पुस्तक प्रकाशित करने का विचार आया। पुस्तक प्रकाशित करने के लिए भी रुपयों की आवश्यकता थी। अत: उन्होंने एक चाल चली। अपनी माँ से कहा कि वह कुछ काम करना चाहते हैं, इससे अवश्य लाभ होगा, अत: इसके लिए पहले कुछ रुपयों की आवश्यकता है। माँ ने उन्हें दो सौ रुपये दिए। उन्होंने ‘अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली’ नाम की एक पुस्तक पहले ही लिख ली थी। पुस्तक को प्रकाशित करने का प्रबंध किया गया। इसके लिए फिर से दो सौ रुपयों की आवश्यकता पड़ी। इस बार भी माँ से दो सौ रुपये और लिए। पुस्तक प्रकाशित हुई। इसकी कुछ प्रतियां बिक गई, जिनसे लगभग छ: सौ रुपयों की आय हुई। पहले माँ से लिए हुए चार सौ रुपये लौटा दिए गए। फिर ‘मातृदेवी’ समिति की ओर से एक पर्चा प्रकाशित किया गया, जिसका शीर्षक था- ‘देशवासियों के नाम संदेश’। समिति के सभी सदस्य और भी अधिक उत्साह से काम करने लगे। यह पर्चा संयुक्त प्रांत के अनेक ज़िलों में चिपकाया गया और वितरित किया गया। शीघ्र ही सरकार चौकन्नी हो गई, अत: संयुक्त प्रांत की सरकार ने इस पर्चे तथा पूर्व लिखित पुस्तक, दोनों को जब्त कर लिया।

काकोरी काण्ड…

बात ९ अगस्त, १९२५ की है, उत्तरप्रदेश में लखनऊ के पास एक स्थान है काकोरी। इस स्थान पर देशभक्तों ने रेल विभाग की ले जाई जा रही संग्रहीत धनराशि को लूटा। यह घटना इतिहास में काकोरी षड्यंत्र के नाम से जानी जाती है। क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में १० लोगों ने सुनियोजित कार्रवाई के तहत यह कार्य करने की योजना बनाई। उन्होंने ट्रेन के गार्ड को बंदूक की नोंंक पर काबू कर लिया। गार्ड के डिब्बे में लोहे की तिज़ोरी को तोड़कर आक्रमणकारी दल चार हज़ार रुपये लेकर फरार हो गए। इस डकैती में अशफाकउल्ला खान, चन्द्रशेखर आज़ाद, राजेन्द्र लाहिड़ी, सचीन्द्र सान्याल, मन्मथनाथ गुप्त आदि के साथ रामप्रसाद बिस्मिल स्वंय भी शामिल थे। काकोरी कांड मुक़दमें ने काफ़ी लोगों का ध्यान खींचा। इसके कारण देश का राजनीतिक वातावरण आवेशित हो गया। इस घटना से जुड़े ४३ अभियुक्तों पर मुक़दमा चलाया गया और निर्णय ६ अप्रैल, १९२७ को सुनाया गया। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशनसिंह को मृत्युदण्ड की सज़ा सुनाई गई। सचीन्द्र सान्याल को आजीवन कारावास हुआ और मन्मथनाथ गुप्त को १४ वर्षों का सश्रम कारावास दिया गया। कुछ समय बाद अशफाकउल्ला खान को भी मृत्युदण्ड दिया गया तथा १४ अन्य लोगों को लम्बी सज़ा सुनाई गई। दो व्यक्ति अभियोजन पक्ष के मुखबिर बन गए और चन्द्रशेखर आज़ाद को पुलिस खोजती रही।

महाप्रयाण…

अपने जीवन के अंतिम दिनों में गोरखपुर जेल में बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा लिखी। फाँसी के तख्ते पर झूलने के तीन दिन पहले तक वह इसे लिखते रहे। इस विषय में उन्होंने स्वयं लिखा है…

‘आज १६ दिसम्बर, १९२७ को निम्नलिखित पंक्तियों का उल्लेख कर रहा हूँ, जबकि १९ दिसम्बर, १९२७ सोमवार (पौष कृष्ण ११ संवत १९८४) को साढ़े छ: बजे प्रात: काल इस शरीर को फाँसी पर लटका देने की तिथि निश्चित हो चुकी है। अतएव नियत सीमा पर इहलीला संवरण करनी होगी।’

उन्हें इन दिनों गोरखपुर जेल की नौ फीट लम्बी तथा इतनी ही चौड़ी एक कोठरी में रखा गया था। इसमें केवल छ: फीट लम्बा, दो फीट चौड़ा दरवाज़ा था तथा दो फीट लम्बी, एक फीट चौड़ी एक खिड़की थी। इसी कोठरी में भोजन, स्नान, सोना, नित्य कर्म आदि सभी कुछ करना पड़ता था। मुश्किल से रात्रि में दो चार घण्टे नींद आ पाती थी। मिट्टी के बर्तनों में खाना, कम्बलों का बिस्तर, एकदम एकान्तिक जीवनचर्या यही उनके अंतिम दिन थे। इस सबका उन्होंने अपनी आत्मकथा में बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है।

फाँसी के एक दिन पूर्व बिस्मिल जी के पिता अंतिम मुलाकात के लिए गोरखपुर आये। कदाचित् माँ का हृदय इस आघात को सहन न कर सके, ऐसा विचार कर वह बिस्मिल की माँ को साथ नहीं लाये। बिस्मिल के दल के साथी शिव वर्मा को लेकर अंतिम बार पुत्र से मिलने जेल पहुँचे, किन्तु वहाँ पहुँचने पर उन्हें यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ा कि माँ वहाँ पहले ही पहुँची थीं। शिव वर्मा को क्या कहकर अंदर ले जाएं, ऐसा कुछ सोच पाते, माँ ने शिव वर्मा को चुप रहने का संकेत किया और पूछने पर बता दिया। ‘मेरी बहिन का लड़का है।’ सब लोग अंदर पहुँचे, माँ को देखते ही बिस्मिल रो पड़े। उनका मातृ स्नेह आंखों से उमड़ पड़ा, किन्तु वीर जननी माँ ने एक वीरांगना की तरह पुत्र को उसके कर्तव्य का बोध कराते हुए ऊँचे स्वर में कहा…

‘मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा बहादुर है, जिसके नाम से अंग्रेज़ सरकार भी कांपती है। मुझे नहीं पता था कि वह मौत से डरता है। यदि तुम्हें रोकर ही मरना था, तो व्यर्थ इस काम में क्यों आए।’

तब बिस्मिल ने कहा… ‘ये मौत के डर के आंसू नहीं हैं। यह माँ का स्नेह है। मौत से मैं नहीं डरता माँ तुम विश्वास करो।’ इसके बाद माँ ने शिव वर्मा का हाथ पकड़कर आगे कर दया और कहा कि पार्टी के लिए जो भी संदेश देना हो, इनसे कह दो। माँ के इस व्यवहार से जेल के अधिकारी भी अत्यन्त प्रभावित हुए। इसके बाद उनकी अपने पिताजी से बातें हुईं, फिर सब लौट पड़े।

१९ दिसम्बर, १९२७ की प्रात: बिस्मिल नित्य की तरह चार बजे उठे। नित्यकर्म, स्नान आदि के बाद संध्या उपासना की। अपनी माँ को पत्र लिखा और फिर महाप्रयाण बेला की प्रतीक्षा करने लगे। नियत समय पर बुलाने वाले आ गए। ‘वन्दे मातरम’ तथा ‘भारत माता की जय’ का उद्घोष करते हुए बिस्मिल उनके साथ चल पड़े और बड़े मनोयोग से गाने लगे-

मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे।

बाकी न मैं रहूँ न मेरी आरजू रहे।।

जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे।

तेरा ही ज़िक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे।।

फाँसी के तख्ते के पास पहुँचे। तख्ते पर चढ़ने से पहले उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की…

I Wish the downfall of British Empire

अर्थात ‘मैं ब्रिटिश साम्राज्य का नाश चाहता हूँ’

इसके बाद उन्होंने परमात्मा का स्मरण करते हुए निम्नलिखित वैदिक मंत्रों का पाठ किया-

ऊं विश्वानि देव सावितर्दुरितानि परासुव।

यद् भद्रं तन्न आ सुव।।

‘हे परमात्मा! सभी अच्छाइयाँ हमें प्रदान करो और बुराइयों को हमसे दूर करो’ इत्यादि मंत्रों का पाठ करते हुए वह फाँसी के फंदे पर झूल गये।

जिस समय रामप्रसाद बिस्मिल को फाँसी लगी उस समय जेल के बाहर विशाल जनसमुदाय उनके अंतिम दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहा था। जेल के चारों ओर पुलिस का कड़ा पहरा था। शव जनता को दे दिया गया। जनता ने बिस्मिल की अर्थी को सम्मान के साथ शहर में घुमाया। लोगों ने उस पर सुगन्धित पदार्थ, फूल तथा पैसे बरसाये। हज़ारों लोग उनकी शवयात्रा में सम्मिलित हुए। उनका अंतिम संस्कार वैदिक मंत्रों के साथ किया गया।

अश्रु-मिश्रित नमन!