साक्षात्कार से आप सभी भली भांति परिचित हैं, जी हां सही सोचा आपने इंटरव्यू की ही हम बात कर रहे हैं। जो आए दिन हम रेडियो पर सुनते हैं, टीवी पर प्रसारित इंटरव्यू देखते हैं या अखबारों, पत्रिकाओं आदि में पढ़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि साक्षात्कार की शुरूआत किसने की होगी ??? नहीं ना! तो आइए आज हम बताते हैं…

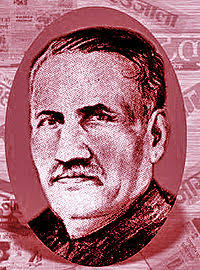

प्रसिद्ध हिन्दी लेखक, पत्रकार एवं राज्यसभा सांसद बनारसीदास चतुर्वेदी जी जो कलकत्ता में हिंदी भाषा में विशाल भारत नामक हिन्दी मासिक निकला करते थे, उन्होंने उसी पत्रिका के माध्यम से साक्षात्कार की विधा को पुष्पित एवं पल्लवित करने के लिए सर्वप्रथम सार्थक कदम बढ़ाया था। वे अपने समय के अग्रिम पंक्ति के संपादक थे तथा वे अपनी अलग पहचान रखते थे।क्यूंकि विशिष्ट शैली और स्वतंत्र विचार उन्हें सबसे अलग रखता था। एक और खास बात थी उनके अंदर, उनके मन में शहीदों के लिए अपार श्रद्धा भरी हुई थी अतः उन्होंने शहीदों की स्मृति को जन मानस के सम्मुख लाने का वृहद और प्रमाणिक कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने एक काम और किया, जो मेरी छोटी सी समझ से ऊपर की बात है मगर इस कार्य को साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण माना है और वो है छायावाद का विरोध जिसे समूचे हिंदी साहित्य में किसी और ने नहीं किया। आइए आज हम बनारसीदास चतुर्वेदी जी के बारे में बात करते हैं।

परिचय…

बनारसीदास चतुर्वेदी जी का जन्म २४ दिसंबर, १८९२ को उत्तरप्रदेश के फिरोजाबाद में हुआ था। वर्ष १९१३ की बात जब उन्होंने इंटर की परीक्षा पास करते ही फर्रुखाबाद सरकारी उच्च विद्यालय में तीस रुपये माहवारी पर अध्यापन कार्य करने लगे। लेकिन उनके भाग्य में कुछ और लिखा था अतः कुछ ही महीनों के अध्यापन कार्य के बाद अपने गुरु पंडित लक्ष्मीधर वाजपेयी जी के बुलावे पर वे आगरा चले गए जहां उनका इंतजार ‘आर्यमित्र’ कर रहा था। आर्यमित्र को पत्रिका कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। हां! तो लक्ष्मीधर जी उन दिनों आगरा से आर्यमित्र पत्रिका निकालते थे। और द्वारिकाप्रसाद जी के बुलावे पर उनके मासिक ‘नवजीवन’ के संपादक बनने वाले थे अतः वे चाहते थे कि उनकी अनुपस्थिति में ‘आर्यमित्र’ को ऐसे संपादक के हवाले कर जाएं, जो उनके समान ही हो और जो उनके भरोसे पर खरा उतर सके।

चतुर्वेदी जी ने लक्ष्मीधर वाजपेयी जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया, लेकिन इसी बीच एक सुखद आश्चर्य यह हुआ कि उन्हें इन्दौर के कॉलेज से नियुक्ति पत्र मिल गया। तब चतुर्वेदी जी पहले इंदौर चले गए, वहां वे सबसे पहले डाॅ. संपूर्णानन्द से मिले, जो उस समय उसी कॉलेज में शिक्षक थे। उन्होंने चतुर्वेदी जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन तक रुकने को कहा। एक सुखद आश्चर्य यहां भी हुआ आयोजन की अध्यक्षता करने महात्मा गांधी जी आए। जहां से उनका सान्निध्य व संपर्क गांधी जी से हुआ।

यह चतुर्वेदी जी की काबिलियत ही थी कि हर कोई उन्हें अथवा संस्था उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहते थे, अतः इसी क्रम में गांधी जी ने जब वर्ष १९२१ में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की तो उन्होंने चतुर्वेदी जी से उससे जुड़ने का निवेदन किया। चतुर्वेदी जी ने इसे आदेश मानकर अपनी सेवाएं अर्पित करने वहां चले गए। इससे पहले गांधीजी ने चतुर्वेदी जी से हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर प्रतिष्ठित करने के अपने अभियान के संदर्भ में देश भर से अनेक मनीषियों के अभिप्राय एकत्र करवाए, जिसको पुस्तकाकार प्रकाशित किया गया।

चतुर्वेदी जी ने फर्रुखाबाद में अपने अध्यापन काल में ही तोताराम सनाढ्य के लिए उनके संस्मरणों की पुस्तक ‘फिज़ी द्वीप में मेरे २१ वर्ष’ लिख डाली थी और तभी ‘आर्यमित्र’, ‘भारत सुदशा प्रवर्तक’, ‘नवजीवन’ और ‘मर्यादा’ आदि उस समय के कई महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं में उनके लेख आदि छपने लगे थे। ‘फिज़ी द्वीप में मेरे 21 वर्ष’ के संस्मरणों में उस द्वीप पर अत्यंत दारुण परिस्थितियों में काम करने वाले भारत के प्रवासी गिरमिटिया मजदूरों की त्रासदी का बड़ा ही संवेदनाप्रवण चित्रण था। बाद में चतुर्वेदी जी ने सीएफ एंड्रयूज़ की माध्यम से इन मजदूरों की दुर्दशा का अंत सुनिश्चित करने के लिए बहुविध प्रयत्न भी किए। काका कालेलकर के अनुसार राष्ट्रीयता के उभार के उन दिनों में एंड्रयूज़ जैसे विदेशी मनीषियों और मानवसेवकों का सम्मान करने का चतुर्वेदी जी का आग्रह बहुत सराहनीय था। एंड्रयूज़ के निमंत्रण पर वे कुछ दिनों तक रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन में भी रहे थे। वे एंड्रयूज़ को ‘दीनबंधु’ कहते थे और उन्होंने उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर एक अन्य लेखक के साथ मिलकर अंग्रेज़ी में भी एक पुस्तक लिखी है, जिसकी भूमिका महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है।

दूसरी पारी…

उन्हें शिक्षण का कार्य रास नहीं आ रहा था क्यूंकि उसमें जीवन का ठहराव था जबकि वे बहती नदी थे। ठहराव उनके चरित्र में ही नहीं था, जिस प्रकार रचनात्मक प्रवृत्ति को हर कदम पर एक नई मंजिल की तलाश रहती थी। उन्होंने एक दिन गुजरात विद्यापीठ से अवकाश लेकर पूर्णकालिक पत्रकार बनने का निर्णय कर डाला। कलकत्ता के मासिक पत्र ‘विशाल भारत’ के संपादन की जिम्मेदारी उन्होंने सम्हाली, और यह समय विशाल भारत का स्वर्णकाल था। जानने योग्य बात यह भी है कि उस समय का शायद ही कोई हिंदी साहित्यकार होगा, जो अपनी रचनाएं ‘विशाल भारत’ में छपी देखने का अभिलाषा न रखता हो।

विशाल भारत…

अंग्रेज़ी पत्र ‘मॉडर्न रिव्यू’ के मालिक और प्रतिष्ठित पत्रकार रमानन्द चट्टोपाध्याय जी ही ‘विशाल भारत’ के भी मालिक थे। वे चतुर्वेदी जी की संपादन कुशलता और विद्वता के कायल थे अतः उन्हें जब पता चला कि चतुर्वेदी जी गुजरात विद्यापीठ से अवकाश लेना चाहते हैं तो उन्होंने चतुर्वेदी जी को विशाल भारत को संभालने का निवेदन किया। चतुर्वेदी जी भी रमानन्द चट्टोपाध्याय जी का बहुत सम्मान करते थे, अतः उन्होंने उनके निवेदन का मान रखा। दोनों में मित्रता के तार जुड़ गए लेकिन संपादकीय असहमति के अवसरों पर मजाल क्या कि चतुर्वेदी जी उनका लिहाज करें।

चतुर्वेदी जी गणेशशंकर विद्यार्थी को महात्मा गांधी के बाद अपने पत्रकारीय जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा मानते थे, जिनकी उन्होंने जीवनी भी लिखी है।

आश्चर्यजनक विवाद…

वर्ष १९३० में उन्होंने ओरछा नरेश वीरसिंह जू देव के प्रस्ताव पर टीकमगढ़ जाकर चतुर्वेदी जी ‘मधुकर’ नाम के पत्र का संपादन करने लगे। नरेश ने उन्हें उनके कार्य के प्रति आश्वस्त किया था कि आप निर्विघ्न व निर्बाध संपादकीय अधिकारों से सुसज्जित हैं। लेकिन बाद में नरेश ने पाया कि चतुर्वेदी जी उनके मासिक पत्र ‘मधुकर’ को राष्ट्रीय चेतना का वाहक और सांस्कृतिक क्रांति का अग्रदूत बनाने की धुन में किंचित भी ‘दरबारी’ नहीं रहने दे रहे, तो उसका प्रकाशन ही रुकवा दिया। मगर इस मुद्दे पर ना तो कभी चतुर्वेदी जी ने कहीं कुछ कहा और ना ही नरेश ने। यह थी दोनों की आपसी प्रेम अथवा तालमेल की कहानी।

रचनाएं…

१. साहित्य और जीवन

२. रेखाचित्र

३. संस्मरण

४. सत्यनारायण कविरत्न

५. भारतभक्त एंड्रयूज़

६. केशवचन्द्र सेन

७. प्रवासी भारतवासी

८. फिज़ी में भारतीय

९. फिज़ी की समस्या

१०. हमारे आराध्य

११. सेतुबंध आदि रचनाएं।

और अंत में…

२ मई, १९८५ को दुनिया से विदा लेने से पूर्व एवं स्वतन्त्रता के पश्चात चतुर्वेदी जी बारह वर्ष तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे और इस बीच वर्ष १९७३ में पद्मभूषण से सम्मानित भी हुए।

उन्हें जानने वाले कहते हैं कि वे किसी भी नई सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक या राष्ट्रीय मुहिम से जुड़ने, नए काम में हाथ डालने अथवा नई रचना में प्रवृत्त होने से पूर्व स्वयं से एक प्रश्न पूछा करते थे कि इस कार्य से देश, समाज, उसकी भाषाओं और साहित्यों, विशेषकर हिंदी का कुछ भला होगा या मानव जीवन के किसी भी क्षेत्र में उच्चतर मूल्यों की प्रतिष्ठा होगी या नहीं?