उपनिवेशवाद पर सुविचारित धारणा

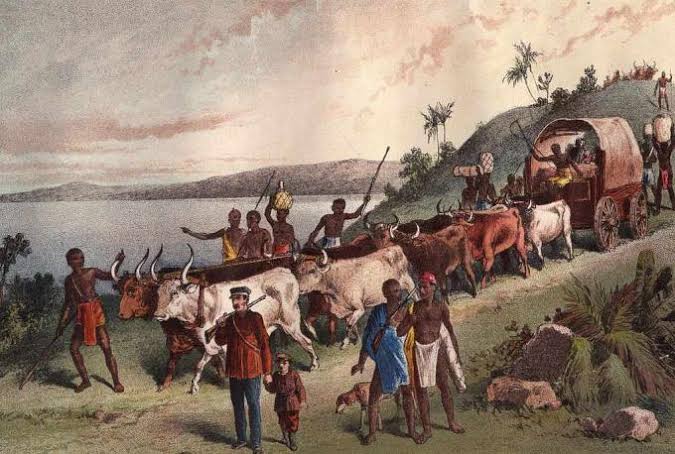

किसी और स्थान के रहने वाले लोगों द्वारा किसी दूसरे स्थान में कॉलोनी (उपनिवेश) स्थापित करना और यह मानना कि यह काम जो मैने किया यह एक अच्छा काम है, उपनिवेशवाद कहलाता है। उपनिवेशवाद में विश्वास रखने के मुख्य कारण थे…

१. अधिक लाभ कमाने की लालसा

२. राष्ट्र की शक्ति बढ़ाने की लालसा

३. अपने देश द्वारा दिए गए सजा से बचना

४. धर्म प्रचार के लिए

सही मायनों में कहा जाए तो उपनिवेशवाद का अर्थ है– आधिपत्य, विस्थापन एवं मृत्यु।

(क) अधिक लाभ कमाने और राष्ट्र की शक्ति बढ़ाने की लालसा…

ऊपर दिए गए चार बिंदुओं में से प्रथम के दो बिंदु, अर्थात अधिक लाभ कमाने की लालसा और राष्ट्र की शक्ति बढ़ाने की लालसा ने ही साम्राज्यवाद को जन्म दिया।

प्रायः देखा गया है कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद दोनों ही शब्दों का प्रयोग एक दुसरे के स्थान पर किया जाता है, जबकि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद एक दूसरे से भिन्न हैं। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विस्तृत अंग है। उपनिवेशवाद के अधीन रह रहे मूल निवासियों के जीवन पर गहरा तथा व्यापक प्रभाव पड़ता है, इसमें एक तरफ उपनिवेशी शक्ति के लोगों का, उपनिवेश के लोगों पर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक नियन्त्रण होता है तो दूसरी तरफ साम्राज्यिक राज्यों पर राजनीतिक शासन व्यवस्था शामिल होती है। इस तरह साम्राज्यवाद में मूल रूप से राजनैतिक नियन्त्रण व्यवस्था है वहीं उपनिवेशवाद, औपनिवेशिक राज्य के लोगों द्वारा विजित लोगों के जीवन तथा संस्कृति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की व्यवस्था है। साम्राज्यवाद के प्रसार हेतु जहाँ सैनिक शक्ति का प्रयोग और युद्ध प्राय: निश्चित होता है वहीं उपनिवेशवाद में शक्ति का प्रयोग अनिवार्य नहीं है।

उदाहरण के लिए…

१. उन्नीसवीं और बीसवीं सदी में औद्योगिक क्रान्ति विशेषकर द्वितीय औद्योगिक क्रान्ति के बाद अविजित क्षेत्रों पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए पुरानी साम्राज्यवादी शक्तियों जैसे; स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन के साथ जर्मनी, जापान, अमेरिका इत्यादि राष्ट्रों का साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा में शामिल होना।

२. उसी तरह स्पेन, पुर्तगाल, डच, फ्रांस एवं इंग्लैण्ड के पश्चात् यानी १९४५ के बाद नव स्वतन्त्र राष्ट्रों को आर्थिक नीतियों पर IMF, World Bank एवं साम्राज्यवादी शक्तियों का दबाव देखा गया, जिसके लिए नव उपनिवेशवाद शब्द का प्रयोग किया गया।

(ख) धर्म प्रचार…

पुर्तगाल और स्पेन ने १५वीं शताब्दी में अफ्रीका, अमरीका तथा एशिया में व्यापारिक केंद्र तथा उपनिवेश स्थापित करना प्रारंभ किया। ये तीनों देश कैथालिक थे; उनका संरक्षण पाकर धर्मप्रचार का कार्य १५वीं तथा १७वीं शताब्दी में सफलतापूर्वक बढ़ने लगा। पुर्तगाल ने पहले अफ्रीका के पश्चिमी तथा पूर्वी तटवर्ती प्रदेशों में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और इस प्रकार इस्लाम का प्रसार रोक दिया। १६वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगाल भारत के तटवर्ती प्रदेशों में उपनिवेश बसाने लगा, जिसकी वजह से उन सभी क्षेत्रों में शीघ्र ही ईसाई धर्मप्रचार का कार्य प्रारंभ हुआ। भारत में विशेष रूप में गोवा के आसपास और बाद में संत फ्रांसिस ज़ेवियर के नेतृत्व में दक्षिण के पूर्वी तटवर्ती प्रांतों में काथलिक धर्म का प्रचार हुआ। संत फ्रांसिस जेवियर ने सन् १५४९ ई. में जापान में मिशन का कार्य प्रारंभ किया, वहाँ पर्याप्त सफलता भी मिली। सन् १५८१ ई. में जेसुइट धर्मसंधियों ने सम्राट की अनुमति से चीन में ईसाई धर्म का प्रचार आरंभ कर दिया।

मध्य तथा दक्षिण अमरीका में धर्मप्रचार का कार्य सर्वाधिक सफल रहा। पुर्तगाल ने सन् १५०० ई. में ब्राजील पर अधिकार कर लिया; शीघ्र ही वहाँ उसका एक अत्यंत विस्तृत उपनिवेश स्थापित किया गया जिसमें विशेष रूप से जेसुइटों ने धर्मप्रचार का कार्य संभाल लिया। १६वीं शताब्दी के मध्य तथा दक्षिण अमरीका के शेष देशों में और सुदूर पूर्व के फिलिपाइन द्वीपसमूह में स्पेन के साम्राज्य की स्थापना हुई और साथ ही साथ उन सभी देशों में सरकार के संरक्षण में धर्मप्रचार कार्य भी प्रारंभ हुआ।

पुर्तगाल और स्पेन के संरक्षण में जो धर्मप्रचार हुआ था, उसकी सफलता तो असंदिग्ध थी किंतु रोम के धर्माधिकारी नहीं चाहते थे कि धर्मप्रचार उन राज्यों का ही उत्तरदायित्व समझा जाए, इसलिए सन् १६२२ में रोम में प्रोयागांद फिदे नामक एक केंद्रीय संस्था की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य था धर्मप्रचार का कार्य करना राजनीतिक संरक्षण के बंधनों से मुक्त करना तथा मिशन क्षेत्रों के ईसाई संप्रदाय को स्वावलंबी बनाना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन् १६२७ ई. में स्वदेशी पुरोहितों की शिक्षा दीक्षा के लिए रोम में एक कालेज की स्थापना हुई थी, जहाँ आज भी विश्व भर के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। सन् १६५८ में पेरिस में विदेशी मिशनों की सोसायटी स्थापित हुई जिसके मिशनरी किसी देश की ओर से नहीं बल्कि रोम की प्रोपागांद फिदे द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में धर्मप्रचार करने जाते हैं।

रोमन काथलिक मिशनों के कार्य में बाधा…

पुर्तगाल और स्पेन के अतिरिक्त यूरोप के अन्य देश इंग्लैंड, फ्रांस, हालैंड, डेनमार्क, स्वीडन आदि भी उपनिवेश स्थापित करने लगे थे जिससे १८वीं तथा १९वीं शताब्दी में समस्त संसार में पाश्चात्य देशों का आधिपत्य स्वीकार किय गया था। हालैंड और इग्लैंड ने एशिया के बहुत से पुर्तगाली उपनिवेश अपने अधिकार में कर लिए जिससे रोमन काथलिक मिशनों के कार्य में बाधा पड़ गई। इसके अतिरिक्त स्पेन और पुर्तगाल के शासक धर्मप्रचार के प्रति उदासीन बन गए और फ्रांस की क्रांति तथा नैपोलियन के युद्धों ने यूरोप में अशांति फैल दी; इन सब कारणों से १८वीं शताब्दी तथा १९वीं शताब्दी का प्रारंभ रोमन काथलिक मिशनों का अवनतिकाल कहा जा सकता है।

दूसरी ओर १८वीं शतब्दी में प्रोटेस्टैंट मिशनों का कार्य दुनिया भर में शुरु हुआ। ऐंग्लिकन संप्रदाय का ध्यान पहले उत्तर अमरीका तक सीमित था किंतु उस शताब्दी में वह अपना धर्मप्रचार का कार्य फैलाने लगा। उसकी तीन मिशनरी संस्थाएँ विश्वविख्यात हैं- सोसाइटी फॉर प्रोमोटिंग क्रिश्चियन नालेज (सन् १६९८ ई. में स्थापित), सोसाइटी फार दि गास्पेल (सन् १७०१ ई.) और चर्च मिशनरी सोसाइटी (१७९९ ई.)। लूथरन डेनमार्क की ओर से भारत में प्रथम प्रोटेस्टैंट मिशन की स्थापना सन् १७०५ ई. में हुई थी। १८वीं शताब्दी तथा १९वीं शताब्दी पूर्वार्ध में सभी प्रोटेस्टैंट संप्रदाय तथा देश धर्मप्रचार के कार्य में सहयोग देने लगे। बैपटिस्ट मिशन की ओर से विलियम केरी सन् १७९३ में भारत पहुँचकर शीघ्र ही हिंदी बाइबिल की तैयारी में लग गए। विश्वविख्यात ब्रिटिश ऐंड फारेन बाइबिल सोसायटी की स्थापना सन् १८०४ ई. में हुई थी। सन् १८०७ ई. में मेरिसन के नेतृत्व में चीन में प्रोटेस्टैंट मिशन का कार्य प्रारंभ हुआ।

१९वीं शताब्दी में रोमन काथलिक मिशनों का भी अपूर्व विकास हुआ। पुरुषों तथा स्त्रियों के बहुत से नए धर्मसंघों की स्थापना हुई जिनके सदस्य हजारों की संख्या में मिशन क्षेत्रों में काम करने गए। इस प्रकार १९वीं शताब्दी के अंत तक काथलिक, ऐंग्लिकन तथा प्रोटेस्टैंट धर्मप्रचारक दुनिया के प्राय: सब गैर ईसाई देशों में मिशन की विभिन्न संस्थाओं में काम करते थे।

२०वीं शताब्दी…

विश्व इतिहास की दृष्टि से पाश्चात्य उपनिवेशों की समाप्ति २०वीं शताब्दी को माना जाता है किंतु इससे ईसाई मिशनों के कार्य में कोई विशेष बाधा उपस्थित नहीं हुई क्योंकि तब तक मिशनरियों ने स्वावलंबिता स्थापित कर ली थी। इसके प्रथम दशकों में मिशन क्षेत्रों के ईसाई संप्रदायों को इस प्रकार स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न किया जाने लगा कि बाहर से न पुरोहित और न रुपए की जरूरत पड़े। सर्वत्र स्वदेशी पुरोहितों की संख्या बढ़ने लगी।

(ग) अपने देश में किए गए अपराध अथवा उस देश द्वारा दिए गए सजा से बचना…

१. अंडरवर्ल्ड अथवा माफिया : संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित वैश्विक आतंक वित्तपोषक और भारत में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम, वर्ष १९७४ में मुंबई का सबसे बड़ा डॉन हाजी मस्तान और उसके सहयोगियों के खिलाफ एक भयानक युद्ध छेड़ दिया। वर्ष १९८१ में तीन हत्यारों ने दाऊद और उसके भाई शब्बीर को एक गैस स्टेशन पर घेर लिया, जिसमें शब्बीर मारा गया और दाऊद भाग गया। वर्ष १९८४ में यानी तीन साल के अंतराल में दाऊद ने अपने भाई की हत्या में शामिल तीनों हत्यारों को मार डाला। पुलिस दाऊद को ढूंढने लगी तो वह दुबई भाग गया जहां वह ‘व्हाइट हाउस’ नामक बंगले में रहने लगा और वहीं से अपने लेफ्टिनेंट छोटा राजन के माध्यम से अपनी ‘डी कंपनी’ चलाने लगा।

वर्ष १९९३ में मुंबई में १३ बम विस्फोट हुए। बम धमाकों में करीब २५० लोगों की मौत हो गई। इसके बाद, एफबीआई और इंटरपोल ने डॉन को अपनी सर्वाधिक वांछित सूची में डाल दिया और गिरफ्तारी से बचने के लिए उसे दुबई से भागना पड़ा। कथित तौर पर उसने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के लिए उड़ान भरी। उसे शरण देने के बदले में, दाऊद ने सेंट्रल बैंक को नकद ऋण देकर संकट से उबारा। इतना ही नहीं भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) को भी हथियारबंद किया।

२. भगोड़ा आर्थिक अपराधी : सरकारी या निजी संपत्ति का दुरुपयोग आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें संपत्ति की चोरी, जालसाजी, धोखाधड़ी आदि शामिल हैं। ऐसे मामलों में आर्थिक अपराध की कैटेगरी के हिसाब से केस दर्ज किया जाता है। दूसरे अपराध की तरह आर्थिक अपराध की जांच भी कई एजेंसियां करती हैं

भारत में भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक कानूनी शब्द है। यह उस व्यक्ति से संबंधित है जिसके खिलाफ भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत किसी भी भारतीय अदालत द्वारा “अनुसूचित अपराध” के संबंध में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। यह उन व्यक्तियों पर लागू होता है जिन्होंने आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए या तो भारत छोड़ दिया है; या, विदेश में रहते हुए, आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इंकार कर देते हैं। वर्तमान में विदेश में रह रहे भगोड़े आर्थिक अपराधियों की सूची में पुष्पेश बैद, विजय माल्या, सनी कालरा, संजय कालरा, सुधीर कुमार कालरा, आरती कालरा, वर्षा कालरा, जतिन मेहता, उमेश पारेख, कमलेश पारेख, नीलेश पारेख, एकलव्य गर्ग, विनय मित्तल, नीरव मोदी, नीशाल मोदी, मेहुल चोकसी, सब्या सेठ, राजीव गोयल, अलका गोयल, ललित मोदी, नितिन जयंतीलाल संदेसरा, चेतनकुमार संदेसरा, रितेश जैन, हितेश नरेंद्रभाई पटेल, मयूरीबेन पटेल और प्रीति आशीष जोबनपुत्रा आदि जैसे बड़े नाम हैं।

उपनिवेशवाद की व्याख्या…

उपनिवेशवाद पर मार्क्सवादी व्याख्याएँ यह दावा करती हैं कि उन्नीसवीं सदी की अमेरिकी और युरोपियन औद्योगिक पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के विकास के लिए ग़ैर-पूँजीवादी समाजों का प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण आवश्यक था। इस लिहाज़ से मार्क्सवादी विद्वान पूँजीवाद के उभार के पहले और बाद के उपनिवेशवाद के मध्य फर्क करते हैं। मार्क्स ने अपनी भारत संबंधी रचनाओं में उपनिवेशवाद पर खास तौर से विचार किया है। मार्क्स और एंगेल्स का विचार था कि उपनिवेशों पर नियंत्रण करना न केवल बाजारों और कच्चे माल के स्रोतों को हथियाने के लिए ज़रूरी था, बल्कि प्रतिद्वंद्वी औद्योगिक देशों से होड़ में आगे निकलने के लिए भी आवश्यक था।

इस व्याख्या पर मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। आलोचकों का कहना है कि मार्क्स, रोज़ा और लेनिन ने अपनी थीसिस के पक्ष में जो प्रमाण पेश किये हैं वे पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि उनसे औद्योगिक क्रांति व पूँजीवाद के विकास के लिए उपनिवेशवाद की अनिवार्यता साबित नहीं होती। दूसरे, मार्क्सवादी विश्लेषण के पास उपनिवेशित समाजों का पर्याप्त अध्ययन और समझ मौजूद नहीं है। मार्क्स जिस एशियाई उत्पादन प्रणाली की चर्चा करते हैं और रोज़ा जिस की श्रेणियों को एशियाई समाजों पर आरोपित करती हैं, उन्हें इन समाजों के इतिहास के गहन अध्ययन के आधार पर बहुत दूर तक नहीं खींचा जा सकता।

कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि उपनिवेशवाद राष्ट्रवाद का परिणाम था। एक बार जब प्रमुख औद्योगिक शक्तियों में लोगों ने दृढ़ता से ब्रिटिश, फ्रांसीसी, जर्मन, अमेरिकी या जापानी के रूप में पहचान बनाना शुरू कर दिया, तो उन्हें पूरे मानचित्र पर अपने राष्ट्रीय झंडे लगाने का विचार पसंद आया। इसलिए, “साम्राज्य” का उदय हुआ।

अन्य इतिहासकारों का तर्क है कि उपनिवेशवाद -विरोध राष्ट्रवाद का परिणाम था। एक बार जब एशिया और अफ्रीका में लोगों ने दृढ़ता से भारतीय, मलेशियाई, मिस्र, अल्जीरियाई या अंगोलन के रूप में पहचान करना शुरू कर दिया, तो उन्हें मानचित्र पर विदेशी झंडों को अपने झंडों से बदलने का विचार पसंद आया। इसलिए, “राष्ट्र मुक्ति” की विचारधारा उत्पन्न हुई।

धन्यवाद!