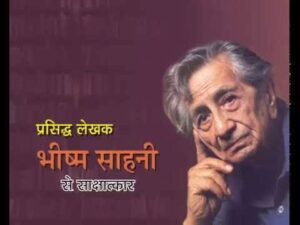

सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (Suryakant Tripathi ‘Nirala’) का जन्म- माघ शुक्ल ११ सम्वत् १९५३ अथवा २१ फ़रवरी, १८९६ ई. को महिषादल स्टेट मेदनीपुर (बंगाल) में हुआ था। इनका अपना घर उन्नाव ज़िले के गढ़ाकोला गाँव में है। निराला जी का जन्म रविवार को हुआ था इसलिए यह सुर्जकुमार कहलाए। ११ जनवरी, १९२१ ई. को पं. महावीर प्रसाद को लिखे अपने पत्र में निराला जी ने अपनी उम्र २२ वर्ष बताई है। रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी के लिए वर्ष १९२६ ई. के अन्त में जन्म सम्बंधी विवरण माँगा तो निराला जी ने माघ शुक्ल ११ सम्वत १९५३ (वर्ष १८९६) अपनी जन्म तिथि लिखकर भेजी। यह विवरण निराला जी ने स्वयं लिखकर दिया था। बंगाल में बसने का परिणाम यह हुआ कि बांग्ला एक तरह से इनकी मातृभाषा हो गयी। ‘निराला जी’ के पिता का नाम पं. रामसहाय था, जो बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर ज़िले में एक सरकारी नौकरी करते थे। निराला का बचपन बंगाल के इस क्षेत्र में बीता जिसका उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। तीन वर्ष की अवस्था में उनकी माँ की मृत्यु हो गयी और उनके पिता ने उनकी देखरेख का भार अपने ऊपर ले लिया।

शिक्षा…

निराला की शिक्षा यहीं बंगाली माध्यम से शुरू हुई। हाईस्कूल पास करने के पश्चात् उन्होंने घर पर ही संस्कृत और अंग्रेज़ी साहित्य का अध्ययन किया। हाईस्कूल करने के पश्चात् वे लखनऊ और उसके बाद गढकोला (उन्नाव) आ गये। प्रारम्भ से ही रामचरितमानस उन्हें बहुत प्रिय था। वे हिन्दी, बंगला, अंग्रेज़ी और संस्कृत भाषा में निपुण थे और श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द और श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर से विशेष रूप से प्रभावित थे। मैट्रीकुलेशन कक्षा में पहुँचते-पहुँचते इनकी दार्शनिक रुचि का परिचय मिलने लगा। निराला स्वच्छन्द प्रकृति के थे और स्कूल में पढ़ने से अधिक उनकी रुचि घूमने, खेलने, तैरने और कुश्ती लड़ने इत्यादि में थी। संगीत में उनकी विशेष रुचि थी। अध्ययन में उनका विशेष मन नहीं लगता था। इस कारण उनके पिता कभी-कभी उनसे कठोर व्यवहार करते थे, जबकि उनके हृदय में अपने एकमात्र पुत्र के लिये विशेष स्नेह था।

विवाह…

पन्द्रह वर्ष की अल्पायु में निराला का विवाह मनोहरा देवी से हो गया। रायबरेली ज़िले में डलमऊ के पं. रामदयाल की पुत्री मनोहरा देवी सुन्दर और शिक्षित थीं, उनको संगीत का अभ्यास भी था। पत्नी के ज़ोर देने पर ही उन्होंने हिन्दी सीखी। इसके बाद अतिशीघ्र ही उन्होंने बंगला के बजाय हिन्दी में कविता लिखना शुरू कर दिया। बचपन के नैराश्य और एकाकी जीवन के पश्चात् उन्होंने कुछ वर्ष अपनी पत्नी के साथ सुख से बिताये, किन्तु यह सुख ज़्यादा दिनों तक नहीं टिका और उनकी पत्नी की मृत्यु उनकी २० वर्ष की अवस्था में ही हो गयी। बाद में उनकी पुत्री जो कि विधवा थी, की भी मृत्यु हो गयी। वे आर्थिक विषमताओं से भी घिरे रहे। ऐसे समय में उन्होंने विभिन्न प्रकाशकों के साथ प्रूफ रीडर के रूप में काम किया, उन्होंने ‘समन्वय’ का भी सम्पादन किया।

विपत्तियाँ…

१६-१७ वर्ष की उम्र से ही इनके जीवन में विपत्तियाँ आरम्भ हो गयीं, पर अनेक प्रकार के दैवी, सामाजिक और साहित्यिक संघर्षों को झेलते हुए भी इन्होंने कभी अपने लक्ष्य को नीचा नहीं किया। इनकी माँ पहले ही गत हो चुकी थीं, पिता का भी असामायिक निधन हो गया। इनफ्लुएँजा के विकराल प्रकोप में घर के अन्य प्राणी भी चल बसे। पत्नी की मृत्यु से तो ये टूट से गये। पर कुटुम्ब के पालन-पोषण का भार स्वयं झेलते हुए वे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। इन विपत्तियों से त्राण पाने में इनके दार्शनिक ने अच्छी सहायता पहुँचायी।

कार्यक्षेत्र…

निराला जी ने वर्ष १९१८ से १९२२ तक महिषादल राज्य की सेवा की। उसके बाद संपादन स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य किया। इन्होंने वर्ष १९२२ से २३ के दौरान कोलकाता से प्रकाशित ‘समन्वय’ का संपादन किया। वर्ष १९२३ के अगस्त से ‘मतवाला’ के संपादक मंडल में काम किया। इनके इसके बाद लखनऊ में गंगा पुस्तक माला कार्यालय और वहाँ से निकलने वाली मासिक पत्रिका ‘सुधा’ से वर्ष १९३५ के मध्य तक संबद्ध रहे। इन्होंने वर्ष १९४२ से मृत्यु पर्यन्त इलाहाबाद में रह कर स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य भी किया। वे जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा के साथ हिन्दी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने कहानियाँ उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं किन्तु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही है।

रचनाएँ…

निराला जी की रचनाओं में अनेक प्रकार के भाव पाए जाते हैं। यद्यपि वे खड़ी बोली के कवि थे, पर ब्रजभाषा व अवधी भाषा में भी कविताएँ गढ़ लेते थे। उनकी रचनाओं में कहीं प्रेम की सघनता है, कहीं आध्यात्मिकता तो कहीं विपन्नों के प्रति सहानुभूति व सम्वेदना, कहीं देश-प्रेम का ज़ज़्बा तो कहीं सामाजिक रूढ़ियों का विरोध व कहीं प्रकृति के प्रति झलकता अनुराग। इलाहाबाद में पत्थर तोड़ती महिला पर लिखी उनकी कविता आज भी सामाजिक यथार्थ का एक आईना है। उनका ज़ोर वक्तव्य पर नहीं वरन् चित्रण पर था, सड़क के किनारे पत्थर तोड़ती महिला का रेखांकन उनकी काव्य चेतना की सर्वोच्चता को दर्शाता है…

वह तोड़ती पत्थर

देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर

वह तोड़ती पत्थर

कोई न छायादार पेड़

वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार

श्याम तन, भर बंधा यौवन

नत नयन प्रिय, कर्म-रत मन

गुरु हथौड़ा हाथ

करती बार-बार प्रहार

सामने तरू-मालिका अट्टालिका प्राकार

इसी प्रकार राह चलते भिखारी पर उन्होंने लिखा…

पेट-पीठ दोनों मिलकर हैं एक

चल रहा लकुटिया टेक

मुट्ठी भर दाने को,

भूख मिटाने को

मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता

दो टूक कलेजे के करता पछताता।

राम की शक्ति पूजा के माध्यम से निराला ने राम को समाज में एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। वे लिखते हैं…

होगी जय, होगी जय

हे पुरुषोत्तम नवीन

कह महाशक्ति राम के बदन में हुईं लीन।

सौ पदों में लिखी गयी तुलसीदास निराला की सबसे बड़ी कविता है, जो कि वर्ष १९३४ में लिखी गयी और १९३५ में सुधा के पाँच अंकों में किस्तवार प्रकाशित हुयी। इस प्रबन्ध काव्य में निराला ने पत्नी के युवा तन-मन के आकर्षण में मोहग्रस्त तुलसीदास के महाकवि बनने को बख़ूबी दिखाया है…

जागा जागा संस्कार प्रबल

रे गया काम तत्क्षण वह जल

देखा वामा, वह न थी, अनल प्रमिता वह

इस ओर ज्ञान, उस ओर ज्ञान

हो गया भस्म वह प्रथम भान

छूटा जग का जो रहा ध्यान।

निराला की रचनाधर्मिता में एकरसता का पुट नहीं है। वे कभी भी बँधकर नहीं लिख पाते थे और न ही यह उनकी फक्कड़ प्रकृति के अनुकूल था। निराला की जूही की कली कविता आज भी लोगों के जेहन में बसी है। इस कविता में निराला ने अपनी अभिव्यक्ति को छंदों की सीमा से परे छन्दविहीन कविता की ओर प्रवाहित किया है…

विजन-वन वल्लरी पर

सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न

अमल कोमल तन तरुणी जूही की कली

दृग बंद किये, शिथिल पत्रांक में

वासन्ती निशा थी।

यही नहीं, निराला एक जगह स्थिर होकर कविता-पाठ भी नहीं करते थे। एक बार एक समारोह में आकाशवाणी को उनकी कविता का सीधा प्रसारण करना था, तो उनके चारों ओर माइक लगाए गए कि पता नहीं वे घूम-घूम कर किस कोने से कविता पढ़ें। निराला ने अपने समय के मशहूर रजनीसेन, चण्डीदास, गोविन्द दास, विवेकानन्द और रवीन्द्र नाथ टैगोर इत्यादि की बांग्ला कविताओं का अनुवाद भी किया, यद्यपि उन पर टैगोर की कविताओं के अनुवाद को अपना मौलिक कहकर प्रकाशित कराने के आरोप भी लगे। राजधानी दिल्ली को भी निराला ने अभिव्यक्ति दी…

यमुना की ध्वनि में

है गूँजती सुहाग-गाथा

सुनता है अन्धकार खड़ा चुपचाप जहाँ

आज वह फ़िरदौस, सुनसान है पड़ा

शाही दीवान आम स्तब्ध है हो रहा है

दुपहर को, पार्श्व में

उठता है झिल्ली रव

बोलते हैं स्यार रात यमुना-कछार में

लीन हो गया है रव

शाही अँगनाओं का

निस्तब्ध मीनार, मौन हैं मक़बरे।

निराला की मौलिकता, प्रबल भावोद्वेग, लोकमानस के हृदय पटल पर छा जाने वाली जीवन्त व प्रभावी शैली, अद्भुत वाक्य विन्यास और उनमें अन्तनिहित गूढ़ अर्थ उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करते हैं। बसंत पंचमी और निराला का सम्बन्ध बड़ा अद्भुत रहा और इस दिन हर साहित्यकार उनके सान्निध्य की अपेक्षा रखता था। ऐसे ही किन्हीं क्षणों में निराला की काव्य रचना में यौवन का भावावेग दिखा…

रोक-टोक से कभी नहीं रुकती है

यौवन-मद की बाढ़ नदी की

किसे देख झुकती है

गरज-गरज वह क्या कहती है, कहने दो

अपनी इच्छा से प्रबल वेग से बहने दो।

यौवन के चरम में प्रेम के वियोगी स्वरूप को भी उन्होंने उकेरा…

छोटे से घर की लघु सीमा में

बंधे हैं क्षुद्र भाव

यह सच है प्रिय

प्रेम का पयोधि तो उमड़ता है

सदा ही नि:सीम भूमि पर।

निराला के काव्य में आध्यात्मिकता, दार्शनिकता, रहस्यवाद और जीवन के गूढ़ पक्षों की झलक मिलती है पर लोकमान्यता के आधार पर निराला ने विषयवस्तु में नये प्रतिमान स्थापित किये और समसामयिकता के पुट को भी ख़ूब उभारा। अपनी पुत्री सरोज के असामायिक निधन और साहित्यकारों के एक गुट द्वारा अनवरत अनर्गल आलोचना किये जाने से निराला अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में मनोविक्षिप्त से हो गये थे। पुत्री के निधन पर शोक-सन्तप्त निराला सरोज-स्मृति में लिखते हैं…

मुझ भाग्यहीन की तू सम्बल

युग वर्ष बाद जब हुई विकल

दुख ही जीवन की कथा रही

क्या कहूँ आज, जो नहीं कही।

लोकप्रिय रचना…

वर्ष १९१६ ई. में ‘निराला’ की अत्यधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय रचना ‘जुही की कली’ लिखी गयी। यह उनकी प्राप्त रचनाओं में पहली रचना है। यह उस कवि की रचना है, जिसने ‘सरस्वती’ और ‘मर्यादा’ की फ़ाइलों से हिन्दी सीखी, उन पत्रिकाओं के एक-एक वाक्य को संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेज़ी व्याकरण के सहारे समझने का प्रयास किया। इस समय वे महिषादल में ही थे। ‘रवीन्द्र कविता कानन’ के लिखने का समय यही है। वर्ष १९१६ में इनका ‘हिन्दी-बंग्ला का तुलनात्मक व्याकरण’ ‘सरस्वती’ में प्रकाशित हुआ।

काव्य प्रतिभा को प्रकाश…

एक सामान्य विवाद पर महिषादल की नौकरी छोड़कर वे घर वापस चले आये। कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले रामकृष्ण मिशन के पत्र ‘समन्वय’ में वे वर्ष १९२२ में चले गये। ‘समन्वय’ के सम्पादन काल में उनके दार्शनिक विचारों के पुष्ट होने का बहुत ही अच्छा अवसर मिला। इस काल में जो दार्शनिक चेतना उनको प्राप्त हुई, उससे उनकी काव्यशक्ति और भी समृद्ध हुई। वर्ष १९२३-२४ ई. में महादेव बाबू ने उन्हें ‘मतवाला’ के सम्पादन मण्डल में बुला लिया। फिर तो काव्य प्रतिभा को प्रकाश में ले आने का सर्वाधिक श्रेय ‘मतवाला’ को ही है। ‘मतवाला’ में भी ये २-३ वर्षों तक ही रह पाये। इस काल की लिखी गयी अधिकांश कविताएँ ‘परिमल’ में संग्रहीत हैं।

आर्थिक संकट का काल…

वर्ष १९२७ से १९३० ई. तक वे बराबर अस्वस्थ रहे। फिर स्वेच्छा से गंगा पुस्तक माला का सम्पादन तथा ‘सुधा’ में सम्पादकीय का लेखन करने लगे। वर्ष १९३० से ४२ तक उनका अधिकांश समय लखनऊ में ही बीता। यह समय उनके घोर आर्थिक संकट का काल था। इस समय जीवकोपार्जन के लिए उन्हें जनता के लिए लिखना पड़ता था। सामान्य जनरुचि कथा साहित्य के अधिक अनुकूल होती है। उनके कहानी संग्रह ‘लिली’, ‘चतुरी चमार’, ‘सुकुल की बीबी’, (१९४१ ई.) और सखी की कहानियाँ तथा ‘अप्सरा’, ‘अलका’, ‘प्रभावती’, (१९४६ ई.) ‘निरुपमा’ इत्यादि उपन्यास उनके अर्थ संकट के फलस्वरूप प्रणीत हुए। वे समय-समय पर फ़ुटबॉल लेख भी लिखते रहे। इन लेखों का संग्रह ‘प्रबन्ध पद्म’ के नाम से इसी समय में प्रकाशित हुआ। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वे जनरुचि के कारण अपने धरातल से उतर कर सामान्य भूमि पर आ गये। उनके काव्यगत प्रयोग चलते रहे। वर्ष १९३६ ई. में स्वरताल युक्त उनके गीतों का संग्रह ‘गीतिका’ नाम से प्रकाशित हुआ। दो वर्ष के बाद यानी वर्ष १९३८ ई. में उनका ‘अनामिका’ काव्य संग्रह प्रकाश में आया। यह संग्रह वर्ष १९२२ ई. में प्रकाशित ‘अनामिका’ संग्रह से बिल्कुल भिन्न है। वर्ष १९३८ ई. ही उनके अंतर्मुखी प्रबन्ध काव्य ‘तुलसीदास’ का भी प्रकाशन हुआ।

मुक्त वृत्त…

हिन्दी काव्य क्षेत्र में ‘निराला’ का पदार्पण मुक्त वृत्त के साथ होता है। वे इस वृत्त के प्रथम पुरस्कर्त्ता हैं। वास्तव में ‘निराला’ की उद्दाम भाव धारा को छन्द के बन्धन बाँध नहीं सकते थे। गिनी-गिनाई मात्राओं और अन्त्यानुप्रासों के बँधे घाटों के बीच उनका भावोल्लास नहीं बँट सकता था। ऐसी स्थिति में काव्याभिव्यक्ति के लिए मुक्त वृत्त की अनिवार्यता स्वत: ही सिद्ध है। उन्होंने ‘परिमल’ की भूमिका में लिखा है, “मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बन्धन में छुटकारा पाना है और कविता मुक्त छन्दों के शासन से अलग हो जाना है। जिस तरह मुक्त मनुष्य कभी किसी तरह दूसरों के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, उसके तमाम कार्य औरों को प्रसन्न करने के लिए होते हैं फिर भी स्वतंत्र। इसी तरह कविता का भी हाल है।”

‘मेरे गीत और कला’ शीर्षक निबन्ध में उन्होंने लिखा है,

“भावों की मुक्ति छन्दों की मुक्ति चाहती है। यहाँ भाषा, भाव और छन्द तीनों स्वछन्द हैं।”

रीतिकाल की कृत्रिम छन्दोबद्ध रचना के विरुद्ध यह नवीन उन्मेषशील काव्य की पहली विद्रोह वाणी है। भाव-व्यंजना की दृष्टि से मुक्तछन्द कोमल और परुष दोनों प्रकार की भावाभिव्यक्ति के लिए समान रूप से समर्थ हैं, यद्यपि ‘निराला’ का कहना है कि, “यह कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं, कवित्त्व का पुरुष गर्व है”, किन्तु ‘जूही की कली’ जैसी उत्कृष्ट कोटि की श्रृंगारिक रचना इसी वृत्त में लिखी गयी है।

‘निराला’ द्वारा प्रस्तुत मुक्त छन्द का आधार कवित्त छन्द है। इसमें कवि को भावानुकूल चरणों के प्रसार की खुली छूट है। भाव की पूर्णता के साथ वृत्त भी समाप्त हो जाता है। आज तो मुक्त वृत्त काव्य-रचना का मुख्य छन्द हो गया है, पर अपनी विशिष्ट नादयोजना के कारण ‘निराला’ ने उसमें प्रभावपूर्ण संगीतात्मकता ला दी है। ‘शेफ़लिका का पत्र’ आदि रचनाएँ इसी छन्द में लिखी गयी हैं। ‘पंचवटी प्रसंग’-गीति नाट्य के लिए इससे अधिक उपयुक्त और कोई छन्द नहीं हो सकता था। ये समस्त रचनाएँ ‘परिमल’ के तृतीय खण्ड में संग्रहीत हैं।

‘परिमल’ के द्वितीय खण्ड की रचनाएँ स्वच्छन्द छन्द में लिखी गयी हैं, जिसे ‘निराला’ मुक्तिगीत कहते हैं। इन गीतों में तुक का आग्रह तो है पर मात्राओं का नहीं। पन्त के ‘आँसू’, ‘उच्छ्वास’ और ‘परिवर्तन’ भी इसी छन्द में लिखे गये हैं। ‘परिमल’ के प्रथम खण्ड में सममात्रिक तुकान्त कविताएँ हैं। मुक्त वृत्तात्मक कविताएँ आख्यान प्रधान हैं तो मुक्तगीत चित्रण प्रधान और मात्रिक छन्द में लिखी गयी कविताओं में भाव और कल्पना की प्रधानता देखी जा सकती है। उनकी बहु-वस्तुस्पर्शिनी प्रतिभा का परिचय आरम्भ से ही मिलने लगता है-विशेष रूप से सड़ी-गली मान्यताओं के प्रति तीव्र विद्रोह तथा निम्नवर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति उनमें प्रारम्भ से ही दिखाई देती है।

छायावादी कवियों ने मुख्यत: प्रगीतों की रचना की है। ये प्रगीत गेय तो होते हैं पर ये शास्त्रानुमोदित ढंग पर नहीं गाये जा सकते हैं। नाद-योजना की ओर अधिक झुकाव होने के कारण ‘निराला’ ने नये स्वर-ताल से युक्त गीतों की सृष्टि की। अंग्रेज़ी स्वर-मैत्री का प्रभाव बंगला के गीतों पर पड़ चुका था, उसके रंग-ढंग पर बंगला गीतों की स्वर लिपियाँ भी तैयार की गयीं। हिन्दी के कवियों में ‘निराला’ इस दिशा में भी अग्रसर हुए। उन्हें हिन्दी संगीत की शब्दावली और गाने के ढंग दोनों खटकते थे। इसके फलस्वरूप ‘गीतिका’ की रचना हुई।

गीत…

निराला के गीत गायकों के गीतों की भाँति राग-रागनियों की रूढ़ियों से बँधे हुए नहीं हैं। उच्चारण का नया आधार लिये हुए सभी गीत एक अलग भूमि पर प्रतिष्ठित हैं। इनके स्वर, ताल और लय अंग्रेज़ी गीतों से प्रभावित हैं। पियानों पर गाये जाने वाले धार्मिक गीतों की झलक इन गीतों में मिलती है। इसलिए इन गीतों की गायन-पद्धति और भावविन्यास में पवित्रता का स्पष्ट संकेत मिलता है। यद्यपि ‘गीतिका’ की मूल भावना श्रृंगारिक है, फिर भी बहुत से गीतों में माधुर्य भाव से आत्मनिवेदन किया गया है। जगह-जगह मनोरम प्रकृति-वर्णन तथा उत्कृष्ट देश-प्रेम का चित्रण भी मिलता है। इस संग्रह की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि इसमें संगीतात्मकता के नाम पर काव्य पक्ष को कहीं पर भी विकृत नहीं होने दिया गया है।

प्रौढ़काल…

वर्ष १९३५ ई. से १९३८ ई. तक ‘निराला’ की काव्य रचना को प्रौढ़काल कहा जा सकता है। इस बीच लिखी हुई कविताएँ ‘अनामिका’ में संग्रहीत हैं। ‘अनामिका’ का प्रकाशन १९३८ ई. में हुआ। ‘अनामिका’ में संग्रहीत अधिकांश रचनाएँ ‘निराला’ की उत्कृष्ट भाव-व्यंजना तथा कलात्मक प्रौढ़ता की द्योतक हैं। ‘प्रेयसी’, ‘रेखा’, ‘सरोजस्मृति’, ‘राम की शक्तिपूजा’ आदि उनकी श्रेष्ठतम रचनाएँ हैं। ‘सरोजस्मृति’ हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ शोक-गीत है तो ‘राम की शक्तिपूजा’ आदि उनकी श्रेष्ठतम रचनाएँ हैं। ‘सरोजस्मृति’ में करुणा की पृष्ठभूमि पर श्रृंगार, हास्य, व्यंग्य इत्यादि अनेक भावों का काव्यात्मक संगुम्फन किया गया है। नाटकीय गुणों से ओत-प्रोत होने के कारण वह और भी प्रभावपूर्ण हो उठी है। काव्य में कर्ता के जिस निर्लेप व्यक्तित्व का महत्त्व टी.एस. इलियट ने स्थापित किया है, वह इस कविता में चरम ऊँचाई पर पहुँचा हुआ है। ‘राम की शक्तिपूजा’ में कवि का पौरुष और ओज चरमोत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है। महाकाव्य में भावगत औदात्य के अनुकूल कलागत औदात्य आवश्यक है। इस कविता में दोनों प्रकार की उदात्तताओं का नीर-क्षीर सम्मिश्रण हुआ है।

प्रथम प्रेरणा केन्द्र…

‘तुलसीदास’ में कथा की अपेक्षा चिन्तन का विस्तार अधिक है। इस प्रबन्ध में तुलसी के मानस पक्ष का उद्घाटन करते हुए तत्कालीन परिवेश का पूरा सहारा लिया गया है। चित्रकूट कानन की छवि की चिन्ताधारा का प्रथम प्रेरणा केन्द्र है। प्रकृति का जो चित्र कवि के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है, उसको दो पक्ष हैं-प्रकृति का स्वयं का पक्ष और तत्कालीन समाज का निरूपण। कवि ने इन दोनों पक्षों का निर्वाह बहुत कुशलतापूर्वक किया है। भारत के सांस्कृतिक ह्रास के पुनरुद्धार की प्रेरणा तुलसी को प्रकृति के माध्यम से ही मिलती है। इसे देखकर उनकी अन्तर्वृत्तियाँ मन्थित हो उठी हैं। इन्हीं अन्तर्वृत्तियों का निरूपण पुस्तक की मूल चिन्ताधारा है। इस प्रबन्ध में भी उनके शिल्पी का रूप सहज ही भासित हो जाता है। छन्दों की बंदिश, रूपकों की विशद योजना, नवीन शब्द-विन्यास आदि उनके अपने हैं। पर इस ग्रन्थ में ऐसे शब्दों का व्यवहार भी हुआ है, जो अर्थ की दृष्टि से इसे दुरूह बना देते हैं। फिर भी जो लोग काव्य में बुद्धि-तत्त्व की अहमियत स्वीकार करेंगे, वे इसे निर्विवाद रूप से एक श्रेष्ठ रचना मानेंगे।

पूर्ण कविताएँ…

प्रौढ़ कृतियों की सर्जना के साथ ही ‘निराला’ व्यंग्यविनोद पूर्ण कविताएँ भी लिखते रहे हैं। जिनमें से कुछ ‘अनामिका’ में संग्रहीत हैं। पर इसके बाद बाह्य परिस्थितियों के कारण, जिनमें उनके प्रति परम्परावादियों का उग्र विरोध भी सम्मिलित है, उनमें विशेष परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा। ‘निराला’ और पन्त मूलत: अनुभूतिवादी कवि हैं। ऐसे व्यक्तियों को व्यक्तिगत और सामाजिक परिस्थितियाँ बहुत प्रभावित करती हैं। इसके फलस्वरूप उनकी कविताओं में व्यंग्योक्तियों के साथ-साथ निषेधात्मक जीवन की गहरी अभिव्यक्ति होने लगी। ‘कुकुरमुत्ता’ तक पहुँचते-पहुँचते वह प्रगतिवाद के विरोध में तर्क उपस्थित करने लगता है। उपालम्भ और व्यंग्य के समाप्त होते-होते कवि में विषादात्मक शान्ति आ जाती है। अब उनके कथन में दुनिया के लिए सन्देश भगवान् के प्रति आत्मनिवेदन है और है साहित्यिक-राजनीतिक महापुरुषों के प्रशस्ति अंकन का प्रयास। ‘अणिमा’ जीवन के इन्हीं पक्षों की द्योतक है, पर इसकी कुछ अनुभूतियों की तीव्रता मन को भीतर से कुरेद देती है। ‘बेला’ और ‘नये पत्ते’ में कवि की मुख्य दृष्टि उर्दू और फ़ारसी के बन्दों (छन्दों) को हिन्दी में डालने की ओर रही है। इसके बाद के उनके दो गीत-संग्रहों-‘अर्चना’ और ‘गीतगुंज’ में कहीं पर गहरी आत्मानुभूति की झलक है तो कहीं व्यंग्योक्ति की। उनके व्यंग्य की बानगी देखने के लिए उनकी दो गद्य की रचनाओं ‘कुल्लीभाँट’ और ‘बिल्लेसुर बकरिहा’ को भुलाया नहीं जा सकता।

द्रष्टा कवि…

कुल मिलाकर ‘निराला’ भारतीय संस्कृति के द्रष्टा कवि हैं-वे गलित रूढ़ियों के विरोधी तथा संस्कृति के युगानुरूप पक्षों के उद्घाटक और पोषक रहे हैं पर काव्य तथा जीवन में निरन्तर रूढ़ियों का मूलोच्छेद करते हुए इन्हें अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा। मध्यम श्रेणी में उत्पन्न होकर परिस्थितियों के घात-प्रतिघात से मोर्चा लेता हुआ आदर्श के लिए सब कुछ उत्सर्ग करने वाला महापुरुष जिस मानसिक स्थिति को पहुँचा, उसे बहुत से लोग व्यक्तित्व की अपूर्णता कहते हैं। पर जहाँ व्यक्ति के आदर्शों और सामाजिक हीनताओं में निरन्तर संघर्ष हो, वहाँ व्यक्ति का ऐसी स्थिति में पड़ना स्वाभाविक ही है। हिन्दी की ओर से ‘निराला’ को यह बलि देनी पड़ी। जागृत और उन्नतिशील साहित्य में ही ऐसी बलियाँ सम्भव हुआ करती हैं- प्रतिगामी और उद्देश्यहीन साहित्य में नहीं।

प्रमुख रचनाएं…

कविता…

१. परिमल

२. अनामिका

३. गीतिका

४. कुकुरमुत्ता

५. आदिमा

६. बेला

७. नये पत्त्ते

८. अर्चना

९. आराधना

१०. तुलसीदास

११. जन्मभूमि।

उपन्यास…

१. अप्सरा

२. अल्का

३. प्रभावती

४. निरूपमा

५. चमेली

६. उच्च्श्रंखलता

७. काले कारनामे

पुराण कथा…

१. महाभारत

कहानी संग्रह…

१. चतुरी चमार

२. शुकुल की बीवी

३. सखी

४. लिली

५. देवी

आलोचना…

१. रविन्द्र-कविता-कन्नन।

निबन्ध संग्रह…

१. प्रबन्ध-परिचय

२. प्रबन्ध प्रतिभा

३. बंगभाषा का उच्चरन

४. प्रबन्ध पद्य

५. प्रबन्ध प्रतिमा

६. चाबुक

७. चयन

८. संघर्ष

सहायक ग्रन्थ…

१. क्रान्तिकारी कवि ‘निराला’: बच्चन सिंह

२. निराला की साहित्य-साधना: रामविलास शर्मा।

अनुवाद…

१. आनन्द मठ

२. विश्व-विकर्ष

३. कृष्ण कान्त का विल

४. कपाल कुण्डला

५. दुर्गेश नन्दिनी

६. राज सिंह

७. राज रानी

८. देवी चौधरानी

९. युगलंगुलिया

१०. चन्द्रशेखर

११. रजनी

१२. श्री रामकृष्णा वचनामृत

१३. भारत में विवेकानन्द

१४. राजयोग।

निधन…

१५ अक्टूबर, १९६१ को अपनी यादें छोड़कर निराला इस लोक को अलविदा कह गये पर मिथक और यथार्थ के बीच अन्तर्विरोधों के बावजूद अपनी रचनात्मकता को यथार्थ की भावभूमि पर टिकाये रखने वाले निराला आज भी हमारे बीच जीवन्त हैं। इनकी मृत्यु प्रयाग में हुई थी। मुक्ति की उत्कट आकांक्षा उनको सदैव बेचैन करती रही, तभी तो उन्होंने लिखा…

तोड़ो, तोड़ो, तोड़ो कारा

पत्थर की, निकलो फिर गंगा-जलधारा

गृह-गृह की पार्वती

पुन: सत्य-सुन्दर-शिव को सँवारती

उर-उर की बनो आरती

भ्रान्तों की निश्चल ध्रुवतारा

तोड़ो, तोड़ो, तोड़ो कारा।