बात वर्ष १९८७ की है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के विस्तार कार्यक्रम का मौका था। अतः तीन महीने तक चलने वाले एक कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत बन्धुआ मजदूरी कर रहे बच्चों को मुक्त कराया गया और उन्हें स्कूल भेजने की तैयारी कराई गई। इस कार्यक्रम में अनेकों लोग जुड़े थे, जिनमें अध्यापक, छात्र, अधिकारी एवं नेता आदि मगर इस कार्य के प्रति जागरूक विचार सिर्फ एक महिला अध्यापिका को आया। आईए उस महिला अध्यापिका को जानने से पूर्व हम इस कार्य के प्रगति के बारे में बात करते हैं…

मामिडिपुडी वैंकटरगैया फाउन्डेशन…

वर्ष १९९१ में उस महिला अध्यापिका ने अपने विचार अपने परिजनों के सामने रखा और अपने दादाजी के नाम पर एक संस्था स्थापित की। उस संस्था का नाम “मामिडिपुडी वैंकटरगैया फाउन्डेशन” रखा गया। इस संस्था का प्रथम लक्ष्य बना कि पूरे आन्ध्रप्रदेश से बाल मजदूरी खत्म करके हर एक बच्चे को स्कूल भेजने की परम्परा की नींव डाली जाए। अपने इस महान कार्य की शुरुआत उन्होंने रंगारेड्डी ज़िले के गाँवों से की। संस्था के सदस्यों के साथ वह वहाँ के स्थानीय लोगों से मिली, जहां उनका अनुभव बेहद चुनौती पूर्ण रहा। जहां संस्था का विचार था कि बाल मजदूरी कर रहे बच्चों के परिवार से मिलकर उन्हें बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया जाए जबकि ग्रामीण इलाकों के लोगों की धारणा यह थी कि इस ग़रीबी में काम में लगे परिवार के सदस्य को काम से हटा कर स्कूल भेजना कैसे सम्भव है…? और बात भी सही जान पड़ती थी कि परिवारों के लिए उनके बच्चे जो मजदूरी कर रहे थे, वह परिवार के एक कमाऊ सदस्य बन गए थे। बाल बच्चे या बचपन जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं था उनकी जिन्दगी में। उसके उलट उन्हें यह लगता था कि पढ़ाई लिखाई, स्कूल आदि सब अमीरों के चोंचले हैं। इधर एमवीएफ़ संस्था का कहना था कि पढ़-लिख कर ही सही मायनों में ग़रीबी से छुटकारा पाया जा सकता है। मगर वही ढाक के तीन पात वाली स्थिति, एमवीएफ़ तथा शान्ता के लिए यह समय बेहद कठिनाई भरा था, जिसे उन्हें हर हाल में जीतना था। शान्ता ??? आप सोच रहे होंगे कि यह शान्ता कौन है? तो जनाब ! शान्ता उसी महिला अध्यापिका का नाम है जिसने बाल मजदूरी को खत्म करने का बीड़ा उठा रखा था।

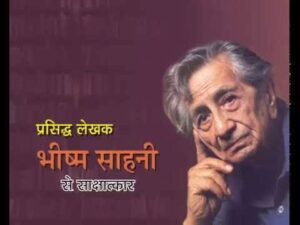

परिचय…

शान्ता सिन्हा का जन्म ७ जनवरी, १९५० को आन्ध्रप्रदेश के नेल्लोर में हुआ था। उन्होंने वर्ष १९७२ में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र विषय में एमए की परीक्षा पास की तथा वर्ष १९७६ में जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से डॉक्ट्रेट की उपाधि प्राप्त की। शान्ता सिन्हा शुरू से ही बाल मजदूरों को देखकर बेचैन हो जाया करती थीं और उनके मन में इसके लिए कुछ ठोस कार्य करने का विचार बार-बार आता रहता था। और कालांतर में उन्होंने इस कार्य को करने की कोशिश शुरू कर दी।

कैम्प आयोजन एवं अनुदान…

शुरुवाती कठिनाइयों से शान्ता ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस कार्य के लिए कैम्प लगाए। अपने साथ स्कूल के अध्यापकों तथा स्थानीय अधिकारियों का भी सहयोग लिया, ताकि उनके समझाने का अधिक प्रभाव पड़े। शान्ता सिन्हा ने यह भी प्रबंध किया कि उनके साथ वे मालिक लोग भी आएँ, जिनके पास बच्चों ने कभी काम किया हो। इस तरह लागातार लम्बे समय तक एमवीएफ़ द्वारा यह कार्य किया जाता रहा, कि लोगों की धारणा बदले और वे बच्चों की पढ़ाई को महत्त्वपूर्ण मानें। शान्ता तथा उनके सहयोगियों के अथक प्रयास ने अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया, उन्हें स्थानीय लोगों से सहयोग अन्तरराष्ट्रीय अनुदान मिलने लगे और फिर वर्ष १९९७ तक उनकी पहुंच तकरीबन पाँच सौ गाँवों में फैल गई। यज्ञ की अग्नि इतनी तेजी से बढ़ने लगी की शान्ता सिन्हा के अस्थायी स्कूल जो बच्चों को शुरुआती दौर की तैयारी कराने के लिए खोले गए थे, इतने विकसित हो गए कि उनमें तैयार बच्चे सामान्य स्कूलों में अपनी पैठ आसानी से बनाने लगे। उन्हें बुनियादी तौर पर सामान्य स्कूलों जैसे ही गीत और कविताएँ सिखाई गईं। अखबारों तथा स्वैच्छिक अध्यापकों ने बच्चों में उनकी प्रारम्भिक क्षमताएँ विकसित की और उनमें खुद-ब-खुद रुचिपूर्वक पढ़ने की आदत डलवाई गई। वे बच्चे इस स्थिति तक पहुँच गए की उन्हें पढ़ने में आनन्द आने लगा। फिर उनको धीरे-धीरे औपचारिक पाठ्यक्रम के लिए तैयार किया गया। जिसके लिए वह सामान्य स्कूलों में जाने लायक बन गए थे।

शान्ता सिन्हा का ऐसा मानना था कि इन बच्चों को अब नियमित स्कूलों में जाना चाहिए, ना कि ‘पार्ट टाइम स्कूलों’ में। इसके लिए शान्ता सिन्हा ने कोशिश शुरू की कि वह सामान्य स्कूल इन बच्चों को स्वीकार करें और उन्हें बराबरी का मौका दें। इसके लिए शान्ता सिन्हा ने एक टीम बनाई, जिसमें बच्चों के माता-पिता, पूर्व शिक्षक, कुछ चुने हुए अधिकारी तथा वह स्वयं प्रयासरत रहीं कि ऐसे बच्चों के लिए अनुकूल स्कूलों की तलाश की जा सके तथा उन्हें, इस अभियान में जोड़ा जा सके। इस क्रम में शान्ता सिन्हा ने वर्ष २००० आते आते तकरीबन ढाई लाख ऐसे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर लीं, जो पहले कभी बाल-श्रमिक हुआ करते थे।

शान्ता सिन्हा श्रमिक विद्यापीठ की निदेशक के पद पर कार्यरत जब हुईं तो उन्हें परेशान कर देने वाले तथ्य की जानकारी मिली कि चालीस प्रतिशत बन्धुआ मजदूर बच्चे हैं। यह तब की बात है जिस समय देश में एक भी कोई ऐसी संस्था काम नहीं कर रही थी, जो पूरी तरह से इस कार्य के प्रति समर्पित हो। तब शान्ता सिन्हा ने एक बार फिर से इस चुनौती को स्वीकार किया और बाल-श्रमिकों तथा बाल बंधुआ-मजदूरों को मुक्त कराने का बीड़ा उठा लिया।

और फिर अंत में एक और बात…

शान्ता सिन्हा का ध्यान सिर्फ बाल-श्रमिकों पर ही नहीं था, बल्कि उनकी सोच में प्रौढ़ शिक्षा का भी पूरा स्थान था। शान्ता सिन्हा भारत सरकार के इस तरह बहुत से आयोजनों से जुड़ी हुई थीं। अस्सी के दशक के दौरान शान्ता हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पोलेटिकल साइंस विभाग से जुड़ी हुई थीं और उनका ध्यान इस ओर पूरी तरह से केन्द्रित था कि काम में लगे हुए वयस्क/प्रौढ़ कामगारों को किस तरह से इस दिशा में एकजुट किया जाए।