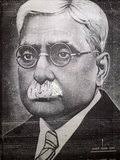

आलोचनाएँ, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, रस मीमांसा आदि के विद्वान रामचन्द्र शुक्ल का जन्म ४ अक्टूबर, १८८४ को उत्तरप्रदेश के बस्ती ज़िला में हुआ था। वे बीसवीं शताब्दी के हिन्दी के प्रमुख साहित्यकार थे। उनकी द्वारा लिखी गई पुस्तकों में हिन्दी साहित्य का इतिहास प्रमुख है, जिसका हिन्दी पाठ्यक्रम को निर्धारित करने मे प्रमुख स्थान है।

परिचय…

रामचन्द्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती ज़िले के अगोना नामक गाँव में हुआ था। वर्ष १८८८ ई. में वे अपने पिता के साथ राठ हमीरपुर गये तथा वहीं पर विद्याध्ययन प्रारम्भ किया। वर्ष १८९२ ई. में उनके पिता की नियुक्ति मिर्ज़ापुर में सदर क़ानूनगो के रूप में हो गई और वे पिता के साथ मिर्ज़ापुर आ गये।

शिक्षा…

रामचन्द्र शुक्ल जी के पिता ने शिक्षा के क्षेत्र में इन पर उर्दू और अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए ज़ोर दिया तथा पिता की आँख बचाकर वे हिन्दी भी पढ़ते रहे। वर्ष १९०१ ई. में उन्होंने मिशन स्कूल से स्कूल फ़ाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इण्टर कॉलेज में एफ़.ए. (बारहवीं) पढ़ने के लिए आये। गणित में कमज़ोर होने के कारण उन्होंने शीघ्र ही उसे छोड़कर ‘प्लीडरशिप’ की परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाही, उसमें भी वे असफल रहे। परन्तु इन परीक्षाओं की सफलता या असफलता से अलग वे बराबर साहित्य, मनोविज्ञान, इतिहास आदि के अध्ययन में लगे रहे। मिर्ज़ापुर के पण्डित केदारनाथ पाठक, बदरी नारायण चौधरी ‘प्रेमघन’ के सम्पर्क में आकर उनके अध्ययन-अध्यवसाय को और बल मिला। यहीं पर उन्होंने हिन्दी, उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेज़ी के साहित्य का गहन अनुशीलन प्रारम्भ कर दिया था, जिसका उपयोग वे आगे चल कर अपने लेखन में जमकर कर सके।

कार्यक्षेत्र…

मिर्ज़ापुर के तत्कालीन कलक्टर ने रामचन्द्र शुक्ल को एक कार्यालय में नौकरी भी दे दी थी, पर हैड क्लर्क से उनके स्वाभिमानी स्वभाव की पटी नहीं। उसे उन्होंने छोड़ दिया। फिर कुछ दिनों तक रामचन्द्र शुक्ल मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक रहे। वर्ष १९०९ से १९१० ई. के लगभग वे ‘हिन्दी शब्द सागर’ के सम्पादन में वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गये, यहीं पर काशी नागरी प्रचारिणी सभा के विभिन्न कार्यों को करते हुए उनकी प्रतिभा चमकी। ‘नागरी प्रचारिणी पत्रिका’ का सम्पादन भी उन्होंने कुछ दिनों तक किया था। कोश का कार्य समाप्त हो जाने के बाद शुक्ल जी की नियुक्ति काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी के अध्यापक के रूप में हो गई। वहाँ से एक महीने के लिए वे अलवर राज्य में भी नौकरी के लिये गए, पर रुचि का काम न होने से पुन: विश्वविद्यालय लौट आए। वर्ष १९३७ ई. में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए एवं इस पद पर रहते हुए ही १९४१ ई. में उनकी श्वास के दौरे में हृदय गति बन्द हो जाने से मृत्यु हो गई।

कृतियां…

अनुवाद… शुक्ल जी का साहित्यिक व्यक्तित्व विविध पक्षों वाला है। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन के प्रारम्भ में लेख लिखे हैं और फिर गम्भीर निबन्धों का प्रणयन किया है, जो चिन्तामणि (दो भाग) में संकलित है। उन्होंने ब्रजभाषा और खड़ीबोली में फुटकर कविताएँ लिखीं तथा एडविन आर्नल्ड के ‘लाइट ऑफ़ एशिया’ का ब्रजभाषा में ‘बुद्धचरित’ के नाम से पद्यानुवाद किया। शुक्ल जी ने मनोविज्ञान, इतिहास, संस्कृति, शिक्षा एवं व्यवहार सम्बन्धी लेखों एवं पत्रिकाओं के भी अनुवाद किये हैं तथा जोसेफ़ एडिसन के ‘प्लेजर्स ऑफ़ इमेजिनेशन’ का ‘कल्पना का आनन्द’ नाम से एवं राखाल दास वन्द्योपाध्याय के ‘शशांक’ उपन्यास का भी हिन्दी में रोचक अनुवाद किया।

रामचन्द्र शुक्ल ने ‘जायसी ग्रन्थावली’ तथा ‘बुद्धचरित’ की भूमिका में क्रमश: अवधी तथा ब्रजभाषा का भाषा-शास्त्रीय विवेचन करते हुए उनका स्वरूप भी स्पष्ट किया है। अनुवादक रूप में उन्होंने ‘शशांक’ जैसे श्रेष्ठ उपन्यास का अनुवाद किया है। अनुवाद के रूप में उनकी शक्ति या निर्बलता यह थी कि उन्होंने अपनी प्रतिभा या अध्ययन के बल पर उनमें अपेक्षित परिवर्तन कर लिये हैं। ‘शशांक’ मूल बंगला में दु:खान्त है, पर उन्होंने उसे सुखान्त बना दिया है। अनुवादक की इस प्रवृत्ति को आदर्श भले ही न माना जाये, पर उसके व्यक्तित्व की शक्ति एवं जीवन का प्रतीक अवश्य माना जा सकता है।

समीक्षाएँ…

उन्होंने सैद्धान्तिक समीक्षा पर लिखा, जो उनकी मृत्यु के पश्चात् संकलित होकर ‘रस मीमांसा’ नाम की पुस्तक में विद्यमान है तथा तुलसी, जायसी की ग्रन्थावलियों एवं ‘भ्रमर गीतसार’ की भूमिका में लम्बी व्यावहारिक समीक्षाएँ लिखीं, जिनमें से दो ‘गोस्वामी तुलसीदास’ तथा ‘महाकवि सूरदास’ अलग से पुस्तक रूप में भी उपलब्ध हैं।

हिन्दी साहित्य का इतिहास… शुक्ल जी ने हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसमें काव्य प्रवृत्तियों एवं कवियों का परिचय भी है और उनकी समीक्षा भी लिखी है। दर्शन के क्षेत्र में भी उनकी ‘विश्व प्रपंच’ पुस्तक उपलब्ध है। पुस्तक यों तो ‘रिडल ऑफ़ दि युनिवर्स’ का अनुवाद है, पर उसकी लम्बी भूमिका शुक्ल जी के द्वारा किया गया मौलिक प्रयास है। इस प्रकार शुक्ल जी ने साहित्य में विचारों के क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस सम्पूर्ण लेखन में भी उनका सबसे महत्वपूर्ण एवं कालजयी रूप समीक्षक, निबन्ध लेखक एवं साहित्यिक इतिहासकार के रूप में प्रकट हुआ है।

समीक्षक… नलिन विलोचन शर्मा ने अपनी पुस्तक ‘साहित्य का इतिहास दर्शन’ में कहा है कि शुक्ल जी से बड़ा समीक्षक सम्भवत: उस युग में किसी भी भारतीय भाषा में नहीं था। यह बात विचार करने पर सत्य प्रतीत होती है, बल्कि ऐसा लगता है कि समीक्षक के रूप में शुक्ल जी अब भी अपराजेय हैं। अपनी समस्त सीमाओं के बावज़ूद उनका पैनापन, उनकी गम्भीरता एवं उनके बहुत से निष्कर्ष एवं स्थापनाएँ किसी भी भाषा के समीक्षा साहित्य के लिए गर्व का विषय बन सकती है।

अपने ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’ में स्वयं रामचन्द्र शुक्ल जी ने कहा है, “इस तृतीय उत्थान (वर्ष १९१८ ई. से) में समालोचना का आदर्श भी बदला। गुण-दोष के कथन के आगे बढ़कर कवियों की विशेषताओं और अन्त:प्रवृत्ति की छानबीन की ओर भी ध्यान दिया गया” कहना न होगा कि कवियों की विशेषताओं एवं उनकी अन्त:प्रवृत्ति की छानबीन की ओर ध्यान, सबसे पहले शुक्ल जी ने दिया है। इस प्रकार हिन्दी साहित्य को अपेक्षित धरातल देने में सबसे बड़ा हाथ उनका ही रहा है। समीक्षक के रूप में शुक्ल जी पर विचार करते ही एक तथ्य सामने आ जाता है, कि उन्होंने अपनी पद्धति को युगानुकूल नवीन बनाया था। रस और अलंकार आदि का प्रयोग अपने समीक्षात्मक प्रयासों में शुक्ल जी से पहले के लोगों ने भी किया था, पर उन्होंने इस सिद्धान्तों की, मनोविज्ञान के आलोक में एवं पाश्चात्य शैली पर कुछ ऐसी अभिनव व्याख्या दी कि ये सिद्धान्त समीक्षा से बहिष्कृत न होकर पूरी तरह स्वीकार कर लिये गये। इस प्रकार जहाँ उन्होंने एक ओर अपनी आलोचनाओं का ढाँचा भारतीय रहने दिया है, वहीं पर उसका बाह्य रूप एवं रचना-विधान पश्चिम से लिया है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि यह निर्णय करना कठिन है कि उनकी समीक्षा में देशी और विदेशी तत्वों का मिश्रण किस अनुपात में हुआ है। इस सम्बन्ध में उन्होंने तुलसी, सूर या जायसी जैसे श्रेष्ठ कवियों की समीक्षाओं में ही नहीं, अपने इतिहास में छोटे कवियों पर भी, उतनी ही सफलता से किया है।

मानदण्ड-निर्धारण…

रामचन्द्र शुक्ल के समीक्षक-व्यक्तित्व की दूसरी विशेषता या महानता है कि उन्होंने मानदण्ड-निर्धारण और उनका प्रयोग दोनों कार्य एक साथ किए हैं तथा इस दोहरे कार्य में कथनी और करनी का अन्तराल कहीं भी उपलब्ध नहीं होता, बल्कि यों कहें कि अपने मनोविकारों वाले निबन्धों में जीवन, साहित्य और भावों के मध्य जो सम्बन्ध देखा था, उसी के आधार पर उन्होंने अपनी समीक्षा के मानदण्ड निर्धारित किये एवं इन सिद्धान्तों का व्यावहारिक उपयोग उन्होंने फिर किया। सिद्धान्त एवं व्यवहार के मध्य ऐसी संगीत श्रेष्ठतम आलोचकों में ही प्राप्त होती है।

महत्वपूर्ण विशेषता…

उनकी एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता समसामयिक काव्य चिन्तन सम्बन्धी जागरूकता है। उन्होंने जिन साहित्य-मीमांसकों एवं रचनाकारों को उद्धृत किया है, उनमें से अधिकांश को आज भी हिन्दी के तमाम आचार्य और स्वनाम धन्य आलोचक नहीं पढ़ते। सम्भवत: रामचन्द्र शुक्ल उन प्रारम्भिक व्यक्तियों में होंगे, जिन्होंने इलियट और कमिंग्ज जैसे रचनाकारों का भारतवर्ष में पहली बार उल्लेख किया है। वर्ष १९३५ ई. में इन्दौर के हिन्दी साहित्य सम्मेलन की साहित्य परिषद् के अध्यक्ष पद से दिया गया भाषण ‘काव्य में अभिव्यंजनवाद’ में इस जागरूकता के सम्बन्ध में सबसे अधिक दर्शन होते हैं। उन्होंने जे.एस. फ़्लिण्ट की चर्चा की है तथा हेराल्ड मुनरो की तारीफ़ की है तथा कैलीफ़ोर्निया युनीवर्सिटी के अध्यापकों द्वारा लिखित सद्य: प्रकाशित आलोचनात्मक निबन्धों के संग्रह के उद्धरण दिये हैं।

इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि पहली बार हिन्दी में शुक्ल जी ने सामाजिक मनोवैज्ञानिक आधार पर किसी कवि की विवेचना करके आलोचना को एक व्यक्तित्व प्रदान किया, उसे जड़ से गतिशील किया। एक ओर उन्होंने सामाजिक सन्दर्भ को महत्व प्रदान किया एवं दूसरी ओर रचनाकार की व्यक्तिगत मन:स्थिति का हवाला दिया। शुक्ल जी के व्यक्तित्व का एक गुण यह भी है कि वे श्रुति नहीं, मुनि-मार्ग के अनुयायी थे। किसी भी मत, विचार या सिद्धान्त को उन्होंने बिना अपने विवेक की कसौटी पर कसे स्वीकार नहीं किया। यदि उनकी बुद्धि को वह ठीक नहीं जँचा, तो उसके प्रत्याख्यान में तनिक भी मोह नहीं दिखाया। इसी विश्वास के कारण वे क्रोचे, रवीन्द्र, कुन्तक, ब्लेक या स्पिन्गार्न की तीखी समीक्षा कर सके थे।

आलोचना के क्षेत्र में उन्होंने सदैव लोक-संग्रह की भूमिका पर काव्य को परखना चाहा तथा लोकसंग्रह सम्बन्धी धारणा में उनकी मध्यवर्गीय तथा कुछ मध्ययुगीन नैतिकता एवं स्थूल आदर्शवाद का भी मिश्रण था। इस कारण उनकी आलोचना यत्र-तत्र स्खलित भी हुई है। शुक्ल जी ने अपने समीक्षादर्श में ‘एक की अनुभूति को दूसरे तक पहुँचाया’ काव्य का लक्ष्य माना है तथा इस प्रेषण के द्वारा मनुष्य की सजीवता के प्रमाण मनोविकारों को परिष्कृत करके उनके उपयुक्त आलम्बन लाने में उसकी सार्थकता और सिद्धि देखी है। कवि की अनुभूति को सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त समझने के कारण उन्होंने कविकर्म के लिए यह महत्वपूर्ण माना कि “वह प्रत्येक मानव स्थिति में अपने को ढालकर उसके अनुरूप भाव का अनुभव करे”। इस कसौटी की ही अगली परिणति है कि ऐसी भावदशाओं के लिए अधिक अवकाश होने के कारण उन्होंने महाकाव्य को खण्ड-काव्य या मुक्तक-काव्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया। कुछ इसी कारण ‘रोमाण्टिक’, ‘रहस्यात्मक’ या ‘लिरिकल’ संवेदना वाले काव्य को वे उतनी सहानुभूति नहीं दे सके हैं।

साधारणीकरण…

शुक्ल जी असाधारण वस्तु योजना अथवा ज्ञानातीत दशाओं के चित्रण के पक्षपाती भी इसीलिए नहीं थे कि उनसे प्रेषणीयता में बाधा पहुँचती है। इस सिद्धान्त के स्वीकरण के फलस्वरूप साधारणीकरण के सम्बन्ध में कुछ नयी व्याख्या देते हुए उन्होंने ‘आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण’ माना। यह उनके स्वतंत्र काव्य-चिन्तन तथा अपने अध्ययन (विशेष रूप से तुलसी के अध्ययन) के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष का परिचायक भी है। अपनी क्लासिकल रस दृष्टि के कारण ही उन्होंने काव्य में कल्पना को अधिक महत्व नहीं दिया। अनुभूति प्रसूत भावुकता उन्हें स्वीकार्य थी, कल्पना प्रसूत नहीं। इस धारणा के कारण ही वे छायावाद जैसे काव्यान्दोलनों को उचित मूल्य नहीं दे सके। इसी कारण शुद्ध चमत्कार एवं अलंकार वैचित्र्य को भी उन्होंने निम्न कोटि प्रदान की। अलंकार को उन्होंने वर्णन प्रणाली मात्र माना। उनके अनुसार अलंकार का काम “वस्तु निर्देश” नहीं है। इसी प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि उन्होंने लाक्षणिकता, औपचारिकता आदि को अलंकार से भिन्न शैलीतत्व के अंतर्गत माना है। काव्य शैली के क्षेत्र में उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थापना ‘बिम्ब ग्रहण’ की श्रेष्ठ मानने सम्बन्धी है, वैसे ही जैसे काव्य वस्तु के क्षेत्र में प्रकृति चित्रणसम्बन्धी विशेष आग्रह उनकी अपनी देन है।

भावयोग…

शुक्ल ने काव्य को कर्मयोग एवं ज्ञानयोग के समकक्ष रखते हुए ‘भावयोग’ कहा, जो मनुष्य के हृदय को मुक्तावस्था में पहुँचाता है। काव्य को ‘मनोरंजन’ के हल्के-फुल्के उद्देश्य से हटाकर इस गम्भीर दायित्व को सौंपने में उनकी मौलिक एवं आचार्य दृष्टि द्रष्टव्य है। वे “कविता को शेष सृष्टि के साथ रागात्मक सम्बन्ध” स्थापित करने वाला साधन मानते हैं, वस्तुत: काव्य को शक्ति के शील-विकास का महत्वपूर्ण एवं श्रेष्ठतम साधन उन्होंने माना।

सर्वांगीण विचार…

नवीन साहित्य रूपों एवं चरित्रविधान की नयी परिपाटियों के कारण उन्होंने अपने रस-सिद्धान्त में केवल साधारणीकरण का ही नये सिरे से विवेचन नहीं किया, साथ ही “रसात्मक बोध के विविध रूपों” की चर्चा करते हुए अपेक्षाकृत हीनतर रस-दशाओं या ‘शील-वैचित्र्य’ बोध का विचार किया है। वर्ण्य-विषय की दृष्टि से भी उन्होंने ‘सिद्धावस्था’ और ‘साधनावस्था’ की दृष्टि से विभाजन किया है। काव्य के अतिरिक्त उन्होंने अपने साहित्य में निबन्ध, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि साहित्यरूपों के स्वरूप पर भी संक्षिप्त, पर महत्वपूर्ण सर्वागीण विचार प्रकट किये हैं।

समीक्षा-दृष्टि की सम्भावनाएँ…

शुक्ल जी की समीक्षा का मूलस्वर यद्यपि व्याख्यात्मक है, पर आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने आकलनसम्बन्धी निर्णय लेने में साहस की कमी नहीं दिखाई है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण उनके इतिहास का आधुनिक काल से सम्बन्धित अंश है। यह अवश्य है कि इन निर्णयों या व्याख्याओं में उनके वैयक्तिक एवं वर्गगत आग्रह तथा उस युग तक की इतिहास दृष्टि की सीमाएँ थीं। वस्तुत: शुक्ल जी समीक्षा के प्रथम उठान के चरम विकास थे और आगे जिन लोगों ने उनका अनुगमन किया, वे वहीं महत्वपूर्ण हुए। शुक्लजी की समीक्षा-दृष्टि की सम्भावनाएँ बहुत विकासशील नहीं थीं।

साहित्यिक इतिहास लेखक…

रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी के प्रथम साहित्यिक इतिहास लेखक हैं, जिन्होंने मात्र कवि-वृत्त-संग्रह से आगे बढ़कर, “शिक्षित जनता की जिन-जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो-जो परिवर्तन होते आये हैं, जिन-जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न-भिन्न शाखाएँ फूटती रही हैं, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किये हुए सुसंगठित काल विभाग” की ओर ध्यान दिया। इस प्रकार उन्होंने साहित्य को शिक्षित जनता के साथ सम्बद्ध किया और उनका इतिहास केवल कवि-जीवनी या “ढीले सूत्र में गुँथी आलोचनाओं” से आगे बढ़कर सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों से संकलित हो उठा। वह कवि मात्र व्यक्ति न रहकर, परिस्थितियों के साथ आबद्ध होकर जाति के कार्य-कलाप को भी सूचित करने लगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने सामान्य प्रवृत्तियों के आधार पर कालविभाजन और उन युगों का नामकरण किया। इस प्रवृत्ति-साम्य एवं युग के अनुसार कवियों को समुदायों में रखकर उन्होंने “सामूहिक प्रभाव की ओर” ध्यान आकर्षित किया। वस्तुत: उनका समीक्षक रूप यहाँ पर भी उभर आया है, और उनकी रसिक दृष्टि कवियों के काव्य सामर्थ्य के उद्घाटन में अधिक प्रवृत्त हुई हैं, तथ्यों की खोजबीन की ओर कम। यों साहित्यिक प्रवाह के उत्थान-पतन का निर्धारण उन्होंने अपनी लोक-संग्रह वाली कसौटी पर करना चाहा है, पर उनकी इतिहास दृष्टि निर्मल नहीं थी। यह उस समय तक की प्रबुद्ध वर्ग की इतिहास सम्बन्धी चेतना की सीमा भी थी। शीघ्र ही युग और कवियों के कार्य-कारण सम्बन्ध की असंगतियाँ सामने आने लगीं। जैसे कि भक्तिकाल के उदभवसम्बन्धी उनकी धारणा बहुत शीघ्र अयथार्थ सिद्ध हुई। वस्तुत: साहित्य को शिक्षित जन नहीं, सामान्य जन-चेतना के साथ सम्बद्ध करने की आवश्यकता थी। उनका औसतवाद का सिद्धान्त भी अवैज्ञानिक है। इस अवैज्ञानिक सिद्धान्त के कारण ही उन्हें कवियों का एक फूटकल खाता भी खोलना पड़ा था। यदि वे युगों के विविध अन्तर्विरोधों को प्रभावित कर सके होते तो ऐसी असंगतियाँ न आतीं।

निबन्धकार…

रामचन्द्र शुक्ल का तीसरा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व निबन्धकार का है। उनके निबन्धों के सम्बन्ध में बहुधा यह प्रश्न उठाया गया है कि वे विषयप्रधान निबन्धकार हैं या व्यक्तिप्रधान। वस्तुत: उनके निबन्घ आत्मव्यंजक या भावात्मक तो किसी प्रकार भी नहीं कहे जा सकते हाँ इतना अवश्य है कि बीच-बीच में आत्मपरक अंश आ गये हैं। पर ऐसे अंश इतने कम हैं कि उनको प्रमाण नहीं माना जा सकता। उनके निबन्ध अत्यन्त गहरे रूप में बौद्धिक एवं विषयनिष्ठ हैं। उन्हें हम ललित निबन्ध की कोटि में नहीं रख सकते। पर इन निबन्धों में जो गम्भीरता, विवेचन में जो पाण्डित्य एवं तार्किकता तथा शैली में जो कसाव मिलता है, वह इन्हें अभूतपूर्व दीप्ति दे देता है। वास्वत में निबन्धों के क्षेत्र में शुक्ल जी की परम्परा हिन्दी में बराबर चलती जा रही है। इसे यों भी कहा जा सकता है कि उनके निबन्धों के आलोकपुंज के समक्ष कुछ दिनों के लिए लंलित भावात्मक निबन्धों का प्रणयन एकदम विरल हो गया। उनके महत्वपूर्ण निबन्धों को मनोविकार सम्बन्धी, सैद्धान्तिक समीक्षा सम्बन्धी एवं व्यावहारिक समीक्षा सम्बन्धी तीन भागों में बाँटा जा सकता है। यद्यपि इनमें आन्तरिक सम्बन्ध सूत्र बना रहता है। इनमें भी प्रथम प्रकार के निबन्ध शुक्ल जी के महत्तम लेखन के अंतर्गत परिगणनीय हैं।

मृत्यु…

वर्ष १९३७ ई. में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष के पद पर रहते हुए ही वर्ष १९४१ ई. में उनकी श्वास के दौरे में हृदय गति बन्द हो जाने से मृत्यु हो गई। साहित्यिक इतिहास लेखक के रूप में उनका स्थान हिन्दी में अत्यन्त गौरवपूर्ण है, निबन्धकार के रूप में वे किसी भी भाषा के लिए गर्व के विषय हो सकते हैं तथा समीक्षक के रूप में तो वे हिन्दी में अप्रतिम हैं।

1 thought on “रामचन्द्र शुक्ल”